Der Prozess gegen Metropolit Tychikos: Wenn die Kirche „ihre Hände in Unschuld wäscht“

Es gibt offensichtliche Parallelen zwischen dem Prozess vor Pilatus und dem Prozess gegen Metropolit Tychikos.

Vielen erscheint die Geschichte des Prozesses gegen Christus so archaisch, dass eine Wiederholung in unserer Zeit einfach unmöglich ist, denn wir leben in einer anderen Realität, in einem anderen Wertesystem, in dem Gerechtigkeit und Wahrheit mehr Existenzberechtigung haben als vor 2000 Jahren. Die gesamte Geschichte der Kirche zeigt jedoch, dass die Verurteilung des Erlösers keine archaische, sondern eine archetypische Geschichte ist, die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert wiederholt.

Formal verurteilte Christus die römische Obrigkeit in Gestalt von Pontius Pilatus, der keine Schuld an ihm fand, aber dem Druck der Pharisäer nachgab und den Befehl gab, den Galiläer zu kreuzigen, nachdem er sich zuvor die Hände gewaschen hatte. Und viele Herrscher folgten dem Beispiel des Pilatus und drückten beide Augen vor offensichtlicher Ungerechtigkeit und Unwahrheit zu, wodurch sie die Verfolgung, die Gerichtsverfahren und die Hinrichtungen von Christen unterstützten.

Wir wollen Metropolit Tychikos keineswegs mit Christus gleichsetzen, aber es gibt zu viele Parallelen zwischen seinem Prozess und dem Prozess gegen Christus, als dass man sie übersehen könnte. Gleichzeitig weist die Geschichte des Prozesses gegen Metropolit Tychikos eine Besonderheit auf: Nicht Pilatus wusch seine Hände in Unschuld, sondern die Kirche selbst in Gestalt des Patriarchats von Konstantinopel. Warum sind wir dieser Meinung? Lesen Sie weiter unten.

Teil I. Das Gericht über die Wahrheit

„Und das Recht ist zurückgewichen, und die Gerechtigkeit hat sich entfernt; denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen, und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang.“ (Jesaja 59, 14).

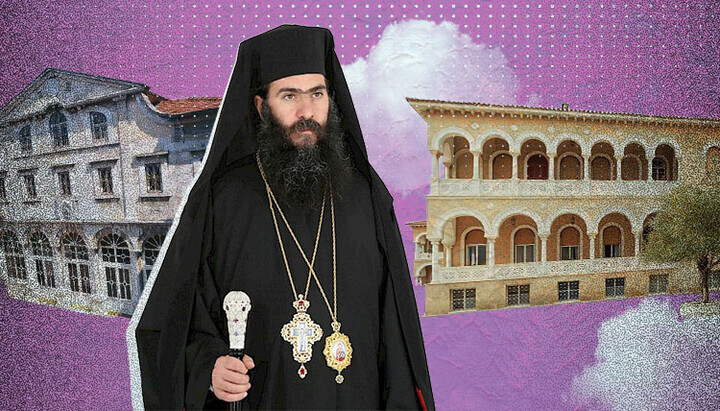

Im Frühling 2025 ereignete sich in der Geschichte der Kirche von Zypern etwas, das nach Meinung vieler Priester und Laien ein Zeichen für die Krise der Kirche war – die Entlassung des Metropoliten Tychikos von Paphos aus der Leitung seiner Eparchie.

Die Entscheidung des Heiligen Synods der Kirche von Zypern löste nicht nur Verwunderung aus, sondern auch ernsthaften Protest unter denen, die den Erzbischof persönlich kannten – als einen Mönch seltener Reinheit, als einen Mann des Gebets und der Sanftmut, als einen Hirten, der es geschafft hatte, der Metropolie von Paphos in kürzester Zeit neues Leben einzuhauchen.

Vor allem aber wurde dieser Fall zu einem Lackmustest für die gesamte moderne Kirche.

Er zeigte, wie leicht die Verwaltungsmaschinerie den lebendigen Leib Christi ersetzen kann, wie die Kirche zu einer „Organisation” werden kann, wie die Kanones zu einem Instrument der Manipulation und politischer Interessen statt der Wahrheit werden.

Der Anfang: unbegründete Anschuldigungen

Metropolit Tychikos wurde im Mai 2025 von der Leitung der Eparchie suspendiert. Offiziell geschah dies aufgrund von Anschuldigungen wegen „kanonischer Verstöße” und schlechter Verwaltung der Eparchie. In Wirklichkeit jedoch aus Gründen, die so unbedeutend waren, dass die Liste der „Vorwürfe“ wie ein Dokument aus der Zeit der Pharisäer wirkt, in der der Wunsch, um jeden Preis zu verurteilen, über dem Mindestbegriff der Gerechtigkeit stand und der Buchstabe des Gesetzes gegen seinen Geist verwendet wurde.

Tychikos wurden vier „Verbrechen” zur Last gelegt:

- Die Weihe eines „nicht zu gedenkenden“ Priesters (der seinen amtierenden Bischof als er noch in Griechenland lebte und auch als Laie nicht gedacht hatte).

- Die Weigerung, eine Protestantin zu trauen, die in den USA zum orthodoxen Glauben konvertiert war, ohne dass sie ausreichend Zeit für die Katechese hatte (es ging nicht einmal um eine Weigerung, sondern um den Wunsch, vor der Trauung persönlich mit ihr zu sprechen).

- „Weihe“ einer Kirche zu Ehren eines nicht heiliggesprochenen Asketen (Vorwurf, der später durch ein Video widerlegt wurde, in dem Metropolit Tychikos während der Weihe sagt, dass die Kirche den Namen des Heiligen Nektarios von Aegina tragen wird).

- Die Weigerung, die Reliquien des Apostels Paulus, die ein katholischer Kardinal nach Paphos bringen soll, anzunehmen, sowie eine insgesamt kritische Haltung gegenüber der römisch-katholischen Kirche und der Ökumene.

Bei näherer Betrachtung zeugt keiner dieser Punkte von Verstößen, sondern spricht vielmehr für die Treue des Metropoliten zur kirchlichen Tradition. Dennoch wurde die Anklage erhoben. Und nicht nur das – sie wurde eilig vor die Synode gebracht, geprüft und innerhalb von buchstäblich drei Stunden bestätigt.

Verfahrensverstöße und das Schweigen des Metropoliten

Gemäß der Satzung der Kirche von Zypern muss ein Gerichtsverfahren gegen einen Bischof unter Beteiligung von Verteidigern stattfinden, wobei der Angeklagte die Möglichkeit haben muss, die Akten einzusehen, und das Recht auf Berufung hat. Nichts davon war der Fall. Der Synod handelte übereilt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, entgegen seiner eigenen Satzung, die laut zyprischen Kanonisten „mit Füßen getreten wurde, um die Einheit der Macht zu demonstrieren“.

Selbst Metropolit Tychikos hat sich nicht öffentlich verteidigt. Er hat sich für das Schweigen entschieden. Nicht, weil er nichts zu sagen hatte, sondern weil er wusste, dass Worte sinnlos waren und alles, was passierte, offensichtlich war. Das Einzige, wozu Tychikos seine Anhänger aufrief, war das Gebet als wirksamste Waffe gegen die „Geister des Bösen unter dem Himmel“ .

Dieses Schweigen war seine Antwort auf die pharisäische Bosheit. Der selige Augustinus schrieb in seinem Kommentar zum Schweigen Christi: „Das Schweigen unseres Herrn Jesus Christus war nicht einmalig. Von verschiedenen Evangelisten wissen wir, dass er vor den Hohenpriestern schwieg, vor Herodes, zu dem ihn nach Lukas Pilatus geschickt hatte, und vor Pilatus selbst. Jedes Mal, wenn er den Fragenden nicht antwortete, erwies sich die vorhergehende Prophezeiung: ,Wie ein Lamm, das vor seinen Schafscherern schweigt‘ (Jes 53,7). Und obwohl er normalerweise denen antwortete, die ihn fragten, wollte er hier nicht antworten. Das Bild des Lammes deutet darauf hin, dass sein Schweigen Unschuld und nicht Schuld bedeutet.

In gewisser Weise war das Schweigen von Tychikos eine Herausforderung – aber nicht für die Menschen, sondern für den Geist dieser Welt, der versucht, die Kirche zu einem erbärmlichen Abbild eines bürokratischen Apparats zu machen. Im Grunde genommen ist ein solches Schweigen keine Niederlage, sondern eine Form der Predigt, wenn Worte nichts mehr ändern können, sondern nur noch die Ungerechtigkeit verschlimmern.

Der Metropolit entschloss sich jedoch, auf die letzte „Bastion der Gerechtigkeit“ zurückzugreifen – eine Berufung an die Synode des Ökumenischen Patriarchats einzureichen. Dies ist ein völlig normales und rechtmäßiges Verfahren, das in Fällen angewendet wird, in denen Ungerechtigkeit der Kirche Schaden zufügen kann.

Berufung beim Phanar

Als es um den Ökumenischen Patriarchen ging, keimte bei vielen Hoffnung auf – schließlich wenden sich diejenigen, die vor Ort „willkürlich“ verurteilt werden, genau dorthin, um Recht zu suchen. Und die Berufung von Metropolit Tychikos wurde angenommen – weil es dafür allen Grund gab. Darüber hinaus beschloss die Synode des Ökumenischen Patriarchats nach interner Prüfung der Berufung, den Metropoliten nach Phanar zu laden, damit er bei der endgültigen Verhandlung seines Falles persönlich anwesend sein konnte.

Es sei angemerkt, dass die Entscheidung der Synode sehr schwer fiel – von Einreichung der Berufung bis zur „Schließung des Falles” vergingen drei Monate. Unseren Informationen zufolge war die Synode geteilter Meinung – viele unterstützten Tychikos und waren der Ansicht, dass er zu Unrecht verurteilt worden sei. Und in der abschließenden Erklärung zu den Ergebnissen der Synode räumte das Patriarchat von Konstantinopel ein, dass es bei der Verhandlung des Falles in Nikosia tatsächlich zu „Verfahrensverstößen” gekommen sei.

Dieser Satz, der in den offiziellen Text der Entscheidung aufgenommen wurde, zeigt eindeutig, dass das Verfahren gegen Tychikos gegen die Satzung der Kirche von Zypern verstieß und daher die Entscheidung dieses Gerichts nicht als rechtmäßig anerkannt werden kann. Denn die Satzung ist kein Stück Papier, das man nach Belieben verwenden kann, sondern ein Dokument, das auf dem Evangelium und den Kanones der Kirche basiert.

Das Abschlussdokument der Synode, die im Phanar tagte, war jedoch nicht nur ein Schlag für Tychikos selbst, sondern auch für die Idee der kirchlichen Gerechtigkeit: Das Ökumenische Patriarchat beschloss, die Entscheidung der Kirche von Zypern „zum Wohle des Friedens” und der „Einheit der Kirche” zu bestätigen, und empfahl Tychikos, sich dieser Entscheidung zu seinem eigenen geistlichen Wohl zu unterwerfen.

Im Grunde genommen zeigte diese Formulierung, dass der Phanar nicht im Rahmen der Kanones der Kirche handelte, sondern im Rahmen der „diplomatischen Beziehungen” zu Erzbischof Georgios, mit dem sich der Ökumenische Patriarchat einfach nicht streiten wollte. Dabei behauptete das Umfeld des zypriotischen Oberhaupts schon lange vor der Synode, dass die Entscheidung nicht zugunsten von Metropolit Tychikos ausfallen würde, weil Georgios das Patriarchat in der Frage der Orthodoxen Kirche der Ukraine unterstützt und die Zyprische Kirche dem Phanar finanzielle Hilfe leistet. Und Erzbischof Georgios selbst sprach zwei Tage vor der Synode in einer Sendung des zypriotischen Rundfunks über die Wahl des neuen Metropoliten von Paphos. Er war sichtbar zuversichtlich, dass die Entscheidung des Ökumenischen Patriarchats zu seinen Gunsten ausfallen würde.

Während der gesamten Dauer dieser Situation (d. h. seit Mai 2025) verhielt sich Erzbischof Georgios wie der alleinige Herrscher über die Eparchie Paphos, obwohl er gemäß der Satzung der Kirche von Zypern noch nicht als solcher anerkannt war. Darüber hinaus verbot er Metropolit Tychikos, entgegen allen Normen und Kanones der Kirche, seine pastoralen Pflichten auszuüben und sogar die Liturgie zu feiern, obwohl er bis zur endgültigen Entscheidung des Patriarchalischen Synods dazu nicht berechtigt war. Viele Theologen und Kommentatoren wiesen darauf hin, dass diese Tatsache die Missachtung des Ökumenischen Patriarchats und seiner Privilegien durch Erzbischof Georgios beweise. Aber wie dem auch sei, die Entscheidung fiel fast so, wie Georgios es selbst wollte. Warum „fast”? Weil ausdrücklich von „Verfahrensverstößen” die Rede war. Und hier ergeben sich zwei sehr wichtige Anmerkungen:

- Wenn die Entscheidung des Zyprischen Synods Verstöße enthält, ist sie ungültig.

- Wenn die Entscheidung ungültig ist, kann sie dann durch eine Berufung in Konstantinopel bestätigt werden?

Die Antwort liegt auf der Hand. Aber anstatt Gerechtigkeit wiederherzustellen, zog es der Phanar vor, „pilatusmäßig“ zu handeln, als würde er sagen: Wir sehen, dass ihr einen Menschen zu Unrecht verurteilt habt, aber wir wollen uns nicht mit euch streiten, also „waschen wir unsere Hände in Unschuld“.

So wurde die Institution der Berufung, die eigentlich der höchste Ausdruck der Gerechtigkeit sein sollte, zu einem Symbol für die Ohnmacht der Wahrheit gegenüber menschlicher Bosheit.

Gründe, über die nicht gesprochen wird

In Zypern war bekannt, dass zwischen Erzbischof Georgios und Metropolit Tychikos ernsthafte Meinungsverschiedenheiten bestehen. Der Erzbischof fordert die bedingungslose Anerkennung der Beschlüsse des Konzils von Kreta 2016 und der Autokephalie der OKU. Tychikos selbst blieb der kanonischen Ordnung der Kirche treu und hielt sich davon fern – auch weil er die Frage der ukrainischen Spaltung nicht als theologisch, sondern als politisch motiviert betrachtete.

Der Konflikt spitzte sich besonders zu, als Erzbischof Georgios darauf bestand, die von einem katholischen Kardinal nach Paphos gebrachten Reliquien des Apostels Paulus zu empfangen. Tychikos weigerte sich, an der gemeinsamen Zeremonie zur Aufnahme der Reliquien teilzunehmen, da er der Meinung war, dass dies den Gläubigen seiner Eparchie schaden könnte. Seitdem waren seine Beziehungen zum Oberhaupt der zyprischen Kirche praktisch zerstört.

So nahmen persönliche Feindseligkeiten und ideologische Unvereinbarkeit allmählich die Form einer disziplinarischen Maßnahme an. Die Anschuldigungen wurden, wie so oft in solchen Fällen, nur zum Vorwand, um den unbequemen Bischof zu beseitigen. Wie es in einem bekannten Film heißt: „Es gibt immer einen Grund, wenn es einen Menschen gibt.“

Die Reaktion der Gläubigen

Unter den Geistlichen und Laien von Paphos genoss Metropolit Tychikos außerordentliches Ansehen. Er hielt fast täglich die Göttliche Liturgie und rief dazu auf, häufig Gottesdienste in den Gemeinden abzuhalten. In den zwei Jahren seines Dienstes wurden neue soziale Projekte ins Leben gerufen, mehrere Kirchen und Klöster restauriert, ein Netzwerk von Katechese-Kursen geschaffen und eine Schule für byzantinischen Gesang eröffnet. Der Metropolit widmete den lokalen Heiligen von Paphos besondere Aufmerksamkeit und belebte die Erinnerung an über zehn heilige Bischöfe, Ehrwürdige und Märtyrer wieder.

Erzbischof Georgios warf Metropolit Tychikos schlechte Verwaltung der Eparchie vor, aber die Fakten bezeugen das Gegenteil. So stiegen die Einnahmen der Metropolie im ersten Jahr des Episkopats von Metropolit Tychikos (2023) um mehr als das Doppelte (um 116 %) auf 1.100.698 €. Im Jahr 2024 überstieg der Betrag 2 Millionen Euro. Gleichzeitig wurden die Betriebskosten der Metropolie erheblich gesenkt, was auf eine vernünftige und strenge Verwaltung hindeutet. Der Metropolit restrukturierte und beglich sogar ausstehende langfristige Kredite in Millionenhöhe, die von früheren Verwaltungen übernommen worden waren, darunter auch von der des Erzbischofs Georgios, der vor seiner Thronbesteigung als Primas der Kirche von Zypern Metropolit von Paphos war.

Die Predigten von Tychikos zeichneten sich durch Einfachheit und innere Kraft aus, weit entfernt von der politischen Rhetorik, der viele Kirchenvertreter verfallen sind. Als im Mai die Nachricht von seiner Entlassung bekannt wurde, kam es deshalb zu spontanen Protestaktionen in der Metropolie: Menschen versammelten sich auf den Plätzen von Paphos, schrieben Protestbriefe und wandten sich an den Erzbischof mit der Bitte, seine Entscheidung zu überdenken. Besonders eindringlich war der Appell der Chorsänger und Sänger der Metropolie von Paphos, in dem es hieß, dass „die Stimme der Wahrheit durch die Stimme der Angst übertönt wurde“.

All dies führte jedoch zu keinen positiven Ergebnissen, dafür aber zu zahlreichen negativen Folgen. In den Chats und sozialen Netzwerken von Paphos erklären viele Gläubige nach der Entscheidung des Synods des Ökumenischen Patriarchats, dass sie keine Kirchen mehr besuchen werden, da es auch in der Kirche „keine Wahrheit“ gebe. Viele sind der Meinung, dass die fehlende Reaktion der Kirchenleitung auf die Bitten der Gläubigen eine neue Form der Gewalt darstelle, bei der die kirchliche Obrigkeit einfach nicht auf die Bitten ihrer treuen Kinder reagiert. Es werden auch Stimmen laut, die fordern, die Finanzierung der Kirchen einzustellen... Wem hat das letztendlich geholfen? Niemandem. Außer vielleicht demjenigen, der das alles ins Rollen gebracht hat – dem Feind der Menschheit.

Die Prüfung

Nach der Entscheidung des Synods von Phanar befand sich Metropolit Tychikos in einer Situation, die einer internen Verbannung nahekam. Sein Gehalt wurde gekürzt (um mehr als 50 %), ihm wurde verboten, seinen Dienst auszuüben, und der Kontakt zu seiner Gemeinde wurde eingeschränkt. Sein ohnehin schon angeschlagener Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter. Nach Aussagen von Menschen, die ihn gut kennen, hält er jedoch weiterhin täglich seine Gebete ab und betet für diejenigen, die ihn verurteilt haben.

In den zypriotischen Medien heißt es, dass das Schicksal des Metropoliten nun von einem Dokument abhängt, das ihm zur Unterzeichnung vorgelegt wurde – mit der Anerkennung des Konzils von Kreta und der OKU.

Eine Zustimmung würde die Rückkehr in das System bedeuten, jedoch auf Kosten seines Gewissens. Eine Ablehnung würde eine Fortsetzung der Isolation und möglicherweise sogar den Entzug seines Amtes bedeuten. Derzeit ist die Lage äußerst schwierig, und nur Gott kann sie ändern.

Eines ist sicher: Die Geschichte von Metropolit Tychikos handelt, wie alles in der Kirche, nicht nur von einem Menschen. Sie ist ein Spiegelbild des geistigen Zustands einer ganzen Institution, die dazu berufen ist, ein Abbild der Wahrheit Christi zu sein, aber oft zum Schauplatz menschlicher Ambitionen wird.

Und wenn im Evangelium Christus von denen, die sich als Hüter des Gesetzes bezeichneten, wegen der Wahrheit verurteilt wurde, so wiederholte sich die Geschichte 2025 in Zypern in anderer Form: Der Bischof wurde nicht wegen eines Verstoßes gegen die Kanones verurteilt, sondern weil er sie nicht verletzt hatte.

TEIL II. Wenn die Kirche „ihre Hände in Unschuld wäscht”

„Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat.“ (Jak. 2,13)

Als der Phanar die Entscheidung des Zyprischen Synods trotz des Eingeständnisses von Verfahrensverstößen bestätigte, empfanden viele dies als „Stunde der Wahrheit“ für die moderne orthodoxe Welt.

Parallele zum Evangelium: ein Gericht ohne Urteil

Die Worte des Evangelisten Matthäus über Pilatus klingen heute fast wörtlich aktuell: „Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen“ (Mt 27,24).

Damals, vor zweitausend Jahren, wusste Pilatus, dass Christus unschuldig war, wagte es aber nicht, sich dem Druck des Hohepriesters, der Pharisäer und Schriftgelehrten zu widersetzen. Heute hat das Ökumenische Patriarchat anerkannt, dass der Fall des Metropoliten Tychikos mit Verstößen behandelt wurde – aber es hat es vorgezogen, nicht die Wahrheit zu verteidigen, sondern den äußeren „Frieden“ mit denen zu bewahren, die diese Wahrheit mit Füßen getreten haben.

Die Entscheidung des Phanars ist nicht nur eine diplomatische Geste. Sie ist eine theologische Katastrophe. Denn wenn die kirchliche Obrigkeit Ungerechtigkeit um des „Friedens” willen rechtfertigt, hört sie auf, ein Abbild der Wahrheit Christi zu sein.

Christus hat den Frieden nicht in Form eines Kompromisses oder einer „Diplomatie” auf die Erde gebracht. Er hat den Frieden als Frucht und Ergebnis der Wahrheit gebracht: „Meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt ihn gibt” (Joh 14,27).

So stellt sich die zentrale Frage: Was ist schlimmer – einen Unschuldigen zu verurteilen oder Ungerechtigkeit um des Friedens willen zu rechtfertigen? Im Fall von Tychikos sehen wir das Zweite. Und genau darin liegt die tiefgreifende Krise des heutigen kirchlichen Bewusstseins.

Eine Berufung, die ihren Sinn verloren hat

In der kanonischen Tradition der Kirche ist die Berufung an den Ökumenischen Stuhl nicht nur ein juristisches Verfahren. Sie geht auf den Geist der Ökumenischen Konzile zurück, bei denen Konstantinopel als Gewissensgericht der gesamten Kirche angesehen wurde. Es sollte kein Machtorgan sein, sondern ein Organ der Wahrheit – ein Ort, an dem der letzte Priester oder Bischof, der zu Unrecht verurteilt wurde, Schutz finden kann. Und wenn dieses Organ sagt: „Ja, Sie wurden zu Unrecht verurteilt, aber alles bleibt um des Friedens willen in Kraft“, untergräbt es selbst die Grundlage seiner Mission. Denn die Kirche kann keine Lüge bestätigen, auch nicht um der äußeren Ruhe willen. Die Geschichte lehrt uns, dass dort, wo der Frieden wichtiger wird als die Wahrheit, Verfall und Probleme beginnen.

So war es beim Prozess gegen den heiligen Johannes Chrysostomos – er wurde „um des Friedens willen verurteilt“, um keine Unruhen in Konstantinopel zu verursachen.

So war es auch bei dem Heiligen Nektarios von Aegina, als der Patriarch von Alexandria, obwohl er keine Schuld an ihm fand, den Verleumdungen aber glaubte, den Heiligen dennoch „um des Friedens willen“ vertrieb. Dieses Beispiel ist besonders paradox, wenn man bedenkt, dass Erzbischof Georgios den Heiligen Nektarios sehr verehrt, sich aber wie sein Verfolger verhält...

Genau aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass

Das Ökumenische Patriarchat die „Einheit“ bewahren wollte und damit das Vertrauen in die Institution der Berufung zerstört hat. Denn wenn die Berufung den Unschuldigen nicht schützt, wird sie zu einer Formalität – und dann bricht in den Köpfen der Gläubigen das Bild von der Gerechtigkeit der Kirche zusammen (wie es derzeit in den Köpfen vieler Gläubiger in Griechenland und Zypern geschieht).

Wenn das Administrative das Geistliche verdrängt

Im theologischen Sinne liegt die Tragik des Falles von Metropolit Tychikos nicht nur in der menschlichen Ungerechtigkeit, sondern auch darin, dass die Kirche begonnen hat, in Kategorien einer administrativen und nicht einer geistlichen Institution zu denken. Ein Bischof, Mönch und Beter, der in Gehorsam gegenüber Christus und dem Evangelium lebt, wird nicht wegen einer Sünde verurteilt, sondern wegen „Untreue gegenüber der Struktur”. So werden geistliche Fragen durch administrative und politische „Interessen” verdrängt, und statt des Evangeliums wird uns „Diplomatie” angeboten. Es ist eindeutig, dass die Kirche, wenn sie beginnt, sich nach den Gesetzen dieser Welt zu richten, aufhört, eine Kirche zu sein, und zu einer bloßen „Einrichtung” für die Erbringung „ritueller Dienstleistungen” wird.

In diesem Zusammenhang wird völlig verständlich, warum die Anschuldigungen gegen Tychikos so kleinlich und formal klangen. Nicht weil jemand nach der Wahrheit suchte, sondern weil man nach einem Vorwand suchte. Und eine solche Taktik ist nicht neu.

Jedes Mal, wenn in der Geschichte des Christentums die kirchliche Macht begann, sich für politische Interessen einzusetzen, kam es zu Gerichtsverfahren gegen Gerechte: Chrysostomos, Athanasios der Große, Maximos der Bekenner, Nektarios von Aegina. Jeder von ihnen wurde zum Zeugen der Wahrheit, und jeder von ihnen wurde vom System verurteilt, nicht von Gott. Gott hat sie gerechtfertigt.

Pharisäertum unter dem Deckmantel des Friedens

Das Schrecklichste an dieser Geschichte ist nicht einmal die Verurteilung eines einzelnen Bischofs, sondern die Art und Weise, wie die Kirche dies „um des Friedens willen” rechtfertigt. Denn unter dem Motto der Wahrung der Einheit wird die Wahrheit verraten. Genau so rechtfertigten die Pharisäer das Urteil über Christus: „Es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt“ (Joh 11,50).

Heute klingt dasselbe Argument etwas anders: „Es ist besser, dass einer leidet, als dass es einen Konflikt zwischen den Kirchen gibt.“ Und diese Logik ist ihrem Wesen nach antichristlich.

Denn die Kirche lebt nicht um des „Friedens“ willen, sondern um der Wahrheit willen. Die Heiligen gingen in den Tod und in die Verbannung, um dieser Wahrheit und ihrem Gewissen treu zu bleiben. Und wenn der Phanar „um des Friedens willen“ urteilt, dann ist das nicht mehr der Frieden des Evangeliums, sondern ausschließlich ein politischer Frieden.

So wird der „kirchliche Frieden“ zu einem Kompromiss mit der Unwahrheit. Aber wo kein Kampf um die Wahrheit stattfindet, gibt es auch kein Leben des Geistes. Das ist doch offensichtlich.

Zeichen der Zeit

Die Figur des Metropoliten Tychikos geht über seine persönliche Geschichte hinaus. Er ist bereits zu einem Symbol dafür geworden, was geschieht, wenn die Treue zur Kirche mit administrativer und politischer „Zweckmäßigkeit” in Konflikt gerät. Ein solcher Konflikt ist kein Zufall, sondern ein Zeichen der Zeit, in der wir leben. Die Kirche ist erneut der Versuchung der Macht ausgesetzt und versucht, ihre Beziehungen zur Welt durch Diplomatie statt durch das Evangelium zu gestalten.

Und jeder Gerechte, der zu Unrecht verurteilt wurde, erinnert an das wahre Wesen der Kirche – daran, dass sie nicht auf den Entscheidungen von „Verwaltungen” basiert, sondern auf dem Blut der Märtyrer und der Wahrheit des Evangeliums.

Metropolit Tychikos ist keineswegs ein Oppositioneller und kein Kämpfer für „irgendetwas“, sondern ein Beter, der für seine Treue zu den Kanones der Kirche gelitten hat. Er erinnert daran, dass echtes geistliches Leben nicht mit der Zustimmung zur Macht, nicht mit Kompromissen mit dem Gewissen, nicht mit politischen oder nationalen Interessen beginnt, sondern mit dem Gehorsam gegenüber Gott.

Und wenn man alle äußeren Schichten beiseite lässt, ist das Wesentliche des Geschehens einfach: Die Kirche hat in ihrem Streben nach „Frieden“ die Wahrheit verurteilt. Aber genau dieser Moment ist eine Chance zur Läuterung. Denn die Geschichte zeigt: Jedes Mal, wenn die Kirche einen Fehler gemacht hat, hat Gott ihre Fehler in eine Lektion verwandelt.

So war es mit Chrysostomos, der im Exil starb, dessen Ikonen aber in fast jeder Kirche zu finden sind und dessen Bücher heute in den Regalen fast aller orthodoxen Christen stehen.

So war es mit dem Heiligen Nektarios, den die Menschen vertrieben, Gott aber verherrlichte.

So wird es auch mit Metropolit Tychikos sein, wenn er nicht verbittert wird, sondern weiterhin für seine Verfolger betet.

Wir wissen ganz genau, dass, solange die kirchliche Macht die Sprache der Verfahren spricht, wird Gott durch das Leben der Menschen sprechen und sie zu „Lebensgeschichten” machen. Und vielleicht zeigt Gott gerade jetzt, wo die Menschen „ihre Hände in Unschuld waschen”, erneut, dass die Kirche keine Verwaltungsstruktur ist, sondern der Leib Christi, in dem die Wahrheit stärker ist als alle „Interessen”.

Die Wahrheit kann verurteilt, aber nicht vernichtet werden. Und deshalb ist die Sache des Metropoliten Tychikos noch nicht abgeschlossen. Sie lebt weiter im Gewissen eines jeden, der glaubt, dass die Kirche kein Ort ist, an dem man für die Wahrheit bestraft wird, sondern ein Ort, an dem die Wahrheit lebt.

„Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8,32).