Der hl. Antonius: Ein Heiliger, ohne den Kiew nicht stehen kann

Ein Dorf ohne einen Gerechten und eine Stadt ohne einen Heiligen sind undenkbar. Einer der geistlichen Säulen Kiews ist der hl. Antonius von Kiew. Wir werden mit diesem Beitrag die Reihe der Veröffentlichungen über die Lawra fortsetzen.

Ein paar Worte zu den Quellen

Beginnt man mit der Beschreibung des Lebens des Heiligen Antonius von Kiew, muss man beachten, dass es nur sehr wenige genaue Informationen über sein Leben gibt, die in verschiedenen Quellen übereinstimmen und keine Zweifel aufkommen lassen. Es ist zuverlässig bekannt, dass Antonius in der Stadt Ljubetsch bei Tschernigow geboren wurde, in einem der Athos-Klöster die Mönchsgelübde ablegte, nach einiger Zeit in die Rus zurückkehrte und sich in einer Warägerhöhle am Ufer des Dnjepr niederließ. Bald versammelten sich mehrere Schüler um ihn: Moses der Ungar, Nikon, Warlaam und Ephraim.

Nachdem der hl. Antonius Warlaam den Abt des Klosters einsetzte, zog er sich in eine Höhlenzelle zurück, in der er die letzten 40 Jahre seines Lebens verbrachte. Bekannt ist ebenso, dass er Kiew zweimal aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Prinzen Isjaslaw verlassen hat. Der Rest seines Lebens ist wissenschaftlich rekonstruiert, indem Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt, Vermutungen angestellt, wenn sie widersprüchlich sind, und durch Informationen aus späteren Zeiten ergänzt werden. Das bedeutet nicht, dass solche Informationen völlig erfunden sind, sondern dass ihre Wahrscheinlichkeit relativ ist. Das Leben des heiligen Antonius von Kiew wurde kurz nach seinem Tod, spätestens in den 1090er Jahren, verfasst, ist jedoch nicht erhalten geblieben und ist uns nur in Form von einzelnen Fragmenten und Rekonstruktionen bekannt.

Wissenschaftler unterscheiden zwischen zwei Traditionen von Biografien des Mönchs: die „antonische“ und „theodosische“. Die erste verwendet hauptsächlich Informationen aus der „Nestorchronik“, insbesondere aus dem Teil mit dem Titel: „Die Legende, warum das Höhlenkloster so benannt wurde“ (1051) und aus dem Paterikon des Kiewer Höhlenkloster (die erste Ausgabe am Ende des XI. Jhd.). Die „theodosische“ Tradition stützt sich auf Kenntnisse über den hl. Antonius aus dem Leben des hl. Theodosius von Kiew (Ende XI. Jhd. bis Anfang XII. Jhd.), sowie aus der „Nestorchronik“.

Frühe Jahre

Der hl. Antonius wurde vermutlich im Jahr 983 geboren, also noch vor der offiziellen Taufe der Rus durch Fürst Wladimir im Jahr 988. Trotzdem war seine Familie anscheinend bereits christlich. Eine der Quellen bezeugt: „Er hatte schon in seiner Jugend die Gottesfurcht“, d. h. er glaubte schon von klein auf an Christus. Späterere Quellen behaupten, dass er bereits seit seiner Kindheit ein asketisches Leben führte und sich sogar eine Höhle in der Nähe von Ljubezh ausgrub. 1870 wurde in der Nähe dieser Höhle ein Denkmal für den heiligen Antonius errichtet und es wurde ein jährlicher Kreuzweg veranstaltet. Vielleicht war sein weltlicher Name Antipas, aber dies wird nur in einer Liste der „Nestorchronik“ erwähnt, die ziemlich spät - im 13. Jahrhundert - zusammengestellt wurde.

In welchem Alter Antonios auf den Heiligen Berg Athos ging, ist nicht genau bekannt. Möglicherweise noch in jungen Jahren. In welchem Kloster er die Tonsur empfing und wo er seine klösterlichen Aufgaben vollbrachte, ist ebenfalls unbekannt. Die Vermutung, dass es sich um die Skete Xylourgou handelte, in dem sich auch Mönche aus der Rus aufhielten, ist nicht mehr als eine Vermutung. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass Antonius den Geist des athonitischen Mönchtums in sich aufgenommen hat und ein orthodoxer Asket wurde, der in der byzantinischen Mönchstradition verwurzelt war. Dass dies tatsächlich so war, zeigt sich in seinem gesamten weiteren Leben.

Die Rückkehr in die Rus

.jpg)

Nach einiger Zeit (wann genau, lässt sich nicht einmal annähernd sagen) kehrte Antonius in die Rus zurück. Die Laurentiuschronik berichtet, dass ein athonitischer Hegumen „ihn zum Mönch weihte und ihm sagte: Geh zurück in die Rus und sei der Segen vom Heiligen Berg mit dir, denn durch dir wird es viele Mönche geben“. Als er aber in seine Heimat zurückkehrte, tat Antonius nach menschlichem Ermessen das völlige Gegenteil, um der Begründer des russischen Mönchtums zu werden. Was würde jeder logisch denkende Mensch tun, um dieses Segenswort zu erfüllen? Er hätte sich an die lokalen Fürsten von Kiew gewandt, um Unterstützung und Ressourcen für den Bau von Klostergebäuden, die Anwerbung von Mönchen, die Einrichtung prächtiger Gottesdienste und so weiter zu erhalten. Aber er macht das genaue Gegenteil – er zieht sich in eine Höhle zurück.

Der heilige Nestor der Chronist schrieb später, dass Antonius, nachdem er die Klöster von Kiew besucht hatte, „keines liebte, das Gott nicht liebte, und begann, durch die Wälder und Berge zu wandern, auf der Suche nach dem Ort, den Gott ihm gezeigt hatte“.

Ein „effektiver Manager“ würde nie so etwas tun. Die Klöster, die Antonij besuchte, waren sogenannte Eigenklöster, die von Fürsten und reichen Adeligen eingerichtet wurden, um deren eigene Bedeutung zu unterstreichen, und die von Mönchen bewohnt wurden, die ohne jegliche Regeln und Disziplin lebten und sozusagen nach eigenem Gutdünken lebten.

Antonius war für sie und noch mehr für ihre Gönner eine wahre Entdeckung. Denn er wusste, wie man ein echtes Mönchsleben führt, kannte die klösterlichen Regeln und hätte aus diesen klösterlichen Gütern echte Mönchsgemeinschaften machen können, ähnlich wie in Byzanz.

Doch stattdessen versteckt er sich in einer Höhle außerhalb des damaligen Kiew, in der Ortschaft Berestowo, in einer Höhle, die entweder von wikingischen Räubern oder vom Presbyter Hilarion, der zum Metropoliten von Kiew wurde, gegraben wurde. Darin zeigt sich sein wahrer Mönchsgeist: sein Vertrauen auf Gott und nicht auf die Mächtigen dieser Welt, sein Bewusstsein, dass das Mönchtum in Russland vom Herrn selbst eingerichtet wird, und dass er, Antonius, nur ein Werkzeug des göttlichen Plans ist, dass er ein wahres Mönchsleben führen muss, das er auf dem Berg Athos gelernt hat, und nicht von seinen Idealen abweichen darf, um den Fürsten und den Menschen, die sie in ihre Eigenklöster versammelt haben, zu gefallen.

Die Frage, in welchem Jahr Antonios von Athos in die Rus zurückkehrte, ist ziemlich schwierig. Die bereits erwähnte „antonische“ Tradition behauptet, dass dies nicht später als 1030 geschah, und die „theodosische“ Tradition, dass es nicht früher als 1051 geschah. Der Versuch, diese beiden Chronologien zu vereinbaren, führte zur Fassung, dass Antonios zweimal nach Athos gegangen und zurückgekehrt ist. Und dass er angeblich nach seiner ersten Rückkehr vom Bürgerkrieg zwischen den Söhnen Wladimirs des Großen um den Kiewer Thron eingeschüchtert war und sich deshalb wieder auf den Berg Athos zurückzog.

Wladimir starb jedoch im Jahr 1015, daher müsste Antonius noch früher nach Kiew gekommen sein, worüber es allerdings keine genauen Angaben gibt. Auch der Bürgerkrieg zwischen den Fürsten hätte den Einsiedlermönch wohl kaum erschreckt.

Die meisten Historiker neigen dazu, die „theodosianische“ Tradition als glaubwürdiger zu betrachten. Ihr zufolge kam Antonios nicht vor 1051 nach Russland und ließ sich in der Nähe von Berestovo bei Kiew in einer Höhle nieder, die der hl. Hilarion, der Metropolit von Kiew, gegraben hatte.

Hilarion wurde im Jahr 1051 oder Anfang 1052 zum Metropoliten ernannt. Die Chroniken berichten von seinen Taten in dieser Position: die Teilnahme an der Veröffentlichung des Kirchenstatuts von Fürst Jaroslaw über die kirchliche Gerichtsbarkeit, die Weihe der Kirche zum hl. Georg in Kiew, der Weihe von Leontius zum Bischof von Rostow und Susdal. Doch weitere Informationen über Ilarion sind begrenzt, und bereits 1055-1056 erwähnt die Nowgoroder Chronik den nächsten Metropoliten Kiews, den Griechen Ephraim.

Nirgends wird von Hilarions Tod und seiner Beisetzung berichtet, obwohl dieses Ereignis ziemlich bedeutend gewesen sein muss und sich in den Quellen widerspiegeln sollen.

Dies führte zu einer ziemlich glaubwürdigen Version, dass die Griechen mit der eigenmächtigen Ernennung von Hilarion zum Metropoliten von Kiew durch die Bischöfe der Rus auf Anweisung von Fürst Jaroslaw unzufrieden waren. Sie schickten Ephraim nach Russland, und Hilarion zog sich dorthin zurück, wo er sein asketisches Leben begonnen hatte – in die Höhle unter Berestovo, wo der heilige Antonius bereits lebte.

Einige identifizieren Metropolit Hilarion mit dem hl. Hilarion, einem Mönch, der 1074 starb. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass es sich bei Hilarion um den hl. Nikon handelt, der als einer der ersten Schüler des hl. Antonius bekannt ist, der ihm die Aufgabe gegeben hatte, diejenigen zu tonsurieren, die in das neuen Kiewer Höhlenkloster kamen. Nach dieser Version ist Nikon der Name von Hilarion nach der großen S'chimaweihe. Dennoch gibt es auch gegen diese Version erhebliche Einwände.

Die erste Verfolgung

Trotzdem stand die Gemeinde des Antonius von Kiew bald vor einer großen Prüfung. Großfürst Jaroslaw der Weise starb im Jahr 1054. Nach ihm bestieg sein Sohn Isjaslaw den Kiewer Thron. Mehrere Würdenträger kamen auf ihn zu, nachdem sie von Antonius und seinem Leben in der Höhle erfahren hatten, und brannten vor dem Wunsch, Mönche zu werden. Unter ihnen befanden sich der Liebling des Fürsten, Ephraim, sowie Warlaam, der Sohn des ersten Bojaren des Fürsten, des Wojwoden Jan Wyschatitsch. Antonius nahm sie in seine Gemeinschaft auf und beauftragte den hl. Nikon, sie zu Mönchen zu weihen. Dies löste natürlich den Zorn sowohl von Isyaslav als auch von Jan Wyschatitsch aus.

Und das zeigt auch, wie sehr das Bewusstsein von Antonius und seinen Schülern geistlich und nicht weltlich war, denn nach menschlichem Ermessen bedeutete die Aufnahme solcher hohen Persönlichkeiten in das Kloster ohne Absprache mit dem Großfürsten, ein großes Unglück über die gesamte Gemeinschaft zu bringen. Das Unglück ließ auch nicht lange auf sich warten.

„Als Fürst Isjaslaw erfuhr, was mit seinem Bojaren und seinem Kastraten geschehen war, wurde er sehr wütend und befahl, denjenigen vor ihn zu bringen, der es gewagt hatte, dies zu tun. Sofort gingen sie hin und brachten den großen Nikon zum Fürsten. Der Fürst wandte sich in seinem Zorn an Nikon und fragte ihn: ,Bist du es, der den Bojaren und Kastraten ohne mein Gebot rasiert hat?‘ Nikon antwortete: ,Mit der Gnade Gottes habe ich sie in den Mönchsstand erhoben, auf Befehl des Himmlischen Königs und Jesu Christi, der sie zu diesem Werk berufen hat.‘ Der Fürst antwortete: „Entweder du überzeugst sie, nach Hause zurückzukehren, oder du wirst eingesperrt, und die, die mit dir sind, und ich werde eure Höhle zuschütten.“ Nikons Antwort darauf war: „Wenn es dir, Herr, gefällt, so zu handeln, dann tu es, aber es steht mir nicht an, die Krieger des Himmlischen Königs zu verführen.“ Antonius und alle, die mit ihm waren, nahmen ihre Kleider und verließen ihren Platz, um in ein anderes Land zu ziehen. Als der erzürnte Fürst dem Nikon noch immer Vorwürfe machte, kam einer seiner Knappen und erzählte, dass Antonius und alle anderen aus ihrer Stadt in ein anderes Land aufbrechen. Dann wandte sich seine Frau an den Fürsten: „Hör zu, Herr, und sei nicht zornig. So geschah es auch in unserem Land: Als die Schwarzbekleideten wegen irgendeiner Not aus dem Land vertrieben wurden, erlitt das Land viele Unglücke. Hüte dich daher, Herr, auf dass nicht deinem Land dasselbe widerfährt.“ Als der Fürst dies hörte, fürchtete er sich vor dem Zorn Gottes und ließ den großen Nikon frei und befahl ihm, in seine Höhle zurückzukehren. Die anderen ließ er rufen und trug ihnen auf, mit Gebeten zurückzukehren. Man suchte sie fast drei Tage lang zu überzeugen, bevor sie in ihre Höhle zurückkehrten...“ (Leben des heiligen Theodosius von Kiew).

Die Frau von Fürst Isyaslaw, über die in jenem Text die Rede ist, ist die polnische Prinzessin Gertrud (in der Orthodoxie Helena), eine sehr fromme Frau, Verfasserin einer ganzen Sammlung von Gebeten, die den hl. Antonius verehrte und in Kiew auch das Frauenkloster des hl. Nikolaus gründete, in das sich später die Mutter des hl. Theodosius von Kiew zurückzog. Die Not, die Polen widerfuhr, von der sie Isjaslaw erzählte, suchte jene Nation tatsächlich heim, als der polnische Fürst Boleslaw die Mönche aus dem Land vertrieb.

Gertruds Fürsprache milderte den Zorn des Fürsten, aber als Barlaams Vater, der Statthalter Jan Wyschatitsch, von dem Geschehen erfuhr, „kam er mit vielen Dienern in die Höhle, voller Wut, trieb die von Gott erwählte Herde des Antonius auseinander, zerrte seinen seligen Sohn Barlaam aus der Höhle, riss ihm die Mönchskleidung ab, kleidete ihn in helle Bojarengewänder und brachte ihn gewaltsam in seine Gemächer“ (Leben des heiligen Ephraim von Perejaslaw). Das bedeutet, dass das Höhlenkloster wurde zerstört.

Nach diesem Konflikt zog sich der heilige Nikon von der Kiewer Höhlenkloster in Tmutarakan (heute Taman in der Region Krasnodar in Russland) zurück und gründete dort ein Kloster der Heiligen Jungfrau Maria.

Der hl. Antonius aber zog sich in die Einsamkeit zurück, nachdem er die Brüder dazu bewogen hatte, Varlaam zum Hegumen zu ernennen, der es schaffte, seinen Vater davon zu überzeugen, ihn im Kloster zu lassen.

Warlaam gilt als erster Hegumen des Kiewer Höhlenklosters, da die Gemeinschaft vorher ohne formelles Oberhaupt lebte. Der hl. Antonius war der Betreuer dieser Gemeinschaft, der geistliche Leiter, aber er wollte sich nicht mit den Sorgen des Alltags belasten. Um sich zurückziehen zu können, grub Antonius eine neue Höhle, die heute als die „Nahen“ bzw. „antonische Höhlen“ bekannt ist, und ließ die alte (die „Fernen Höhlen“ des heiligen Theodosius) für die Brüder zurück. Doch bald war die Zahl der Bruderschaft so groß, dass es ihnen zu eng wurde, und so segnete Antonius den Bau der Auferstehungskirche über der Höhle sowie der Zellen für die Brüder und der Errichtung eines Zauns, um das Gelände zu umgeben.

Dies wurde möglich, nachdem Antonios den Fürsten Isjaslaw um die Schenkung eines Berges über ihrer Höhle an das Kloster gebeten hatte und eine Zusage erhielt.

Die zweite Verfolgung

Im Jahr 1068 fand die berühmte Schlacht an der Alta statt, in der die Söhne Jaroslaws des Weisen, Isjaslaw, Swjatopolk und Wsewolod, von den Polowzern unter Khan Scharukan geschlagen wurden. Nach einigen Berichten sagte der hl. Antonius dem Fürsten Isjaslaw eine Niederlage in der Schlacht voraus, was dazu beitrug, was nicht zur guten Einstellung des Prinzen ihm gegenüber beitrug. Nach der Schlacht auf der Alta flohen Isjaslaw und Wsewolod nach Kiew, wo die Bürger von ihnen verlangten, die Waffen an die Bevölkerung zu verteilen und den Kampf gegen die Polowzer fortzusetzen, die in Russland große Verwüstungen angerichtet hatten.

Sie riefen eine Wetsche, oder im heutigen Verständnis, einen Maidan, eine Art Volksversammlung, ein und wandten sich mit folgender Rede an Isjaslaw: „Die Polowzer sind über das Land verstreut: gib, Fürst, Waffen und Pferde, damit wir uns noch mit den Polowzern auseinandersetzen können.“ Aber der Fürst lehnte ab, woraufhin 1068 der Kiewer Aufstand ausbrach. Isyaslaw floh nach Polen, und das Volk wählte den Neffen Isyaslaws, den Fürsten von Polozk (nicht zu verwechseln mit den Polowzern) Wseslaw, der sich in Kiew in der Gefangenschaft Isyaslaws befand.

Es ist nicht bekannt, wie die Beziehung zwischen Wseslaw und dem hl. Antonius war, aber als Isyaslaw mit Hilfe des polnischen Fürsten Boleslaw II. Kiew zurückerobern konnte, geschah folgendes: „Zu dieser Zeit kam Fürst Isyaslaw aus Polen, und Isyaslaw wurde wütend auf Antonius wegen Wseslaw. Und Swjatoslaw schickte Antonius in der Nacht nach Tschernigow. Antonios kam nach Tschernigow und verliebte sich in das Boldyni Gehügel; er grub eine Höhle und ließ sich dort nieder. Und es gibt dort das Kloster der heiligen Jungfrau auf den Boldyni Hügeln bis an den heutigen Tag“ (Die Nestorchronik).

Das heißt, es geschah in etwa das Gleiche, was sich heute in den Beziehungen der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche zum ukrainischen Staat abspielt. Im 11. Jahrhundert wurde Antonius vom Staat, vertreten durch Fürst Isjaslaw, der politischen Unzuverlässigkeit verdächtigt und verfolgt. Im 21. Jahrhundert beschuldigen die ukrainischen Behörden die UOK der „Sympathisierung mit Russland“ und verfolgen sie ebenfalls.

Damals wie heute sind diese Verdächtigungen unbegründet; konnte der Höhlenmönch Antonius dem politischen Aufstieg Isjaslaws nichts anhaben, so kann auch die UOK heute der ukrainischen Staatlichkeit nichts anhaben, sondern im Gegenteil die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine anerkennt und unterstützt. Aber damals wie heute können die Behörden nicht verstehen, dass die Interessen der Kirche ganz woanders liegen, u.z. auf spiritueller Ebene, dass die Ziele der Kirche weit über irdische Ereignisse hinausreichen, dass das Reich Christi nicht von hier ist: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt…“ (Joh 18,36).

Antonius grub in Tschernigow Höhlen, die den Lawra-Höhlen vollständig ähneln; auch dort gibt es Höhlenkirchen, eine Trapeza und Zellen. Ihre Gesamtlänge beträgt etwa 340 Meter. Diese Ähnlichkeit bestätigt die Tatsache, dass Antonius von Kiew auch in Tschernigow war.

Rückkehr nach Kiew und seliger Tod

Antonij kehrte wahrscheinlich frühestens im März 1073 nach Kiew zurück, nachdem Isjaslavs jüngerer Bruder Swjatoslaw Jaroslawitsch Isjaslaw erneut nach Polen vertrieben hatte und bis 1076 in Kiew regierte. Der Heilige starb kurz nach seiner Rückkehr, hatte aber noch die Gelegenheit, an der Grundsteinlegung der steinernen Mariä-Entschlafens-Kathedrale im Kiewer Höhlenkloster teilzunehmen, dessen Stelle, an der sie gebaut werden sollte, Gott ihm nach langem Gebet gezeigt hatte.

Sein Leichnam wurde gemäß seinem Testament in den Nahen Höhlen in der Nähe seiner Zelle und der Höhlenkirche, der später zu seinen Ehren geweiht wurde, beigesetzt. Der Heilige verbot strengstens, seine Gebeine zu öffnen und zur allgemeinen Verehrung auszustellen. Nachdem das „Nationale Kulturhistorische Reservat Kyjiw-Petschersk“ 2023 die Reliquien der Höhlenheiligen zu „Museumsstücken“ und „Eigentum des Volkes“ (wekches meist nicht kirchlich lebt) erklärte, wurde erneut offensichtlich, wie sehr der hl. Antonius Recht hatte.

Das Paterikon der Höhlen enthält eine Geschichte, wie Mönche, die sich schließlich doch dazu entschlossen, die Reliquien des Heiligen zu finden, bei den Ausgrabungen erblindeten. Und im Buch „Teraturgima“ des Höhlenmönchs Afanasy (Kalnofoysky) aus dem Jahr 1638 wird berichtet, wie ein gewisser „Moskowiter“ versuchte, die Reliquien des Antonius zu erbeuten. Was genau geschah, ist nicht klar.

Nachwort

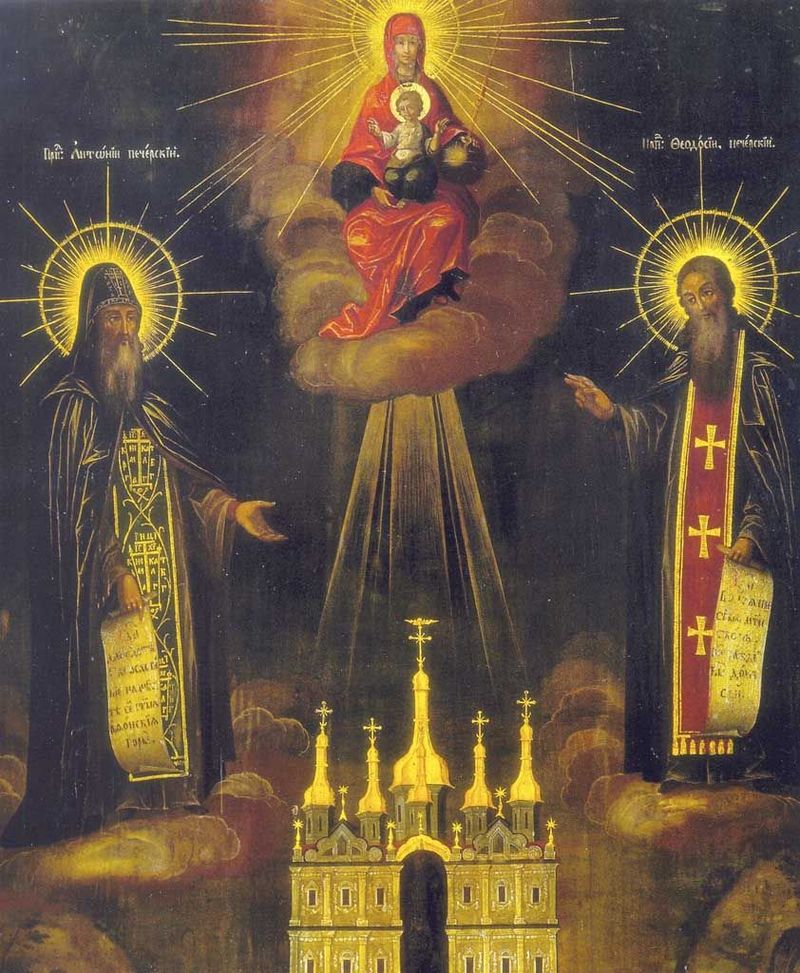

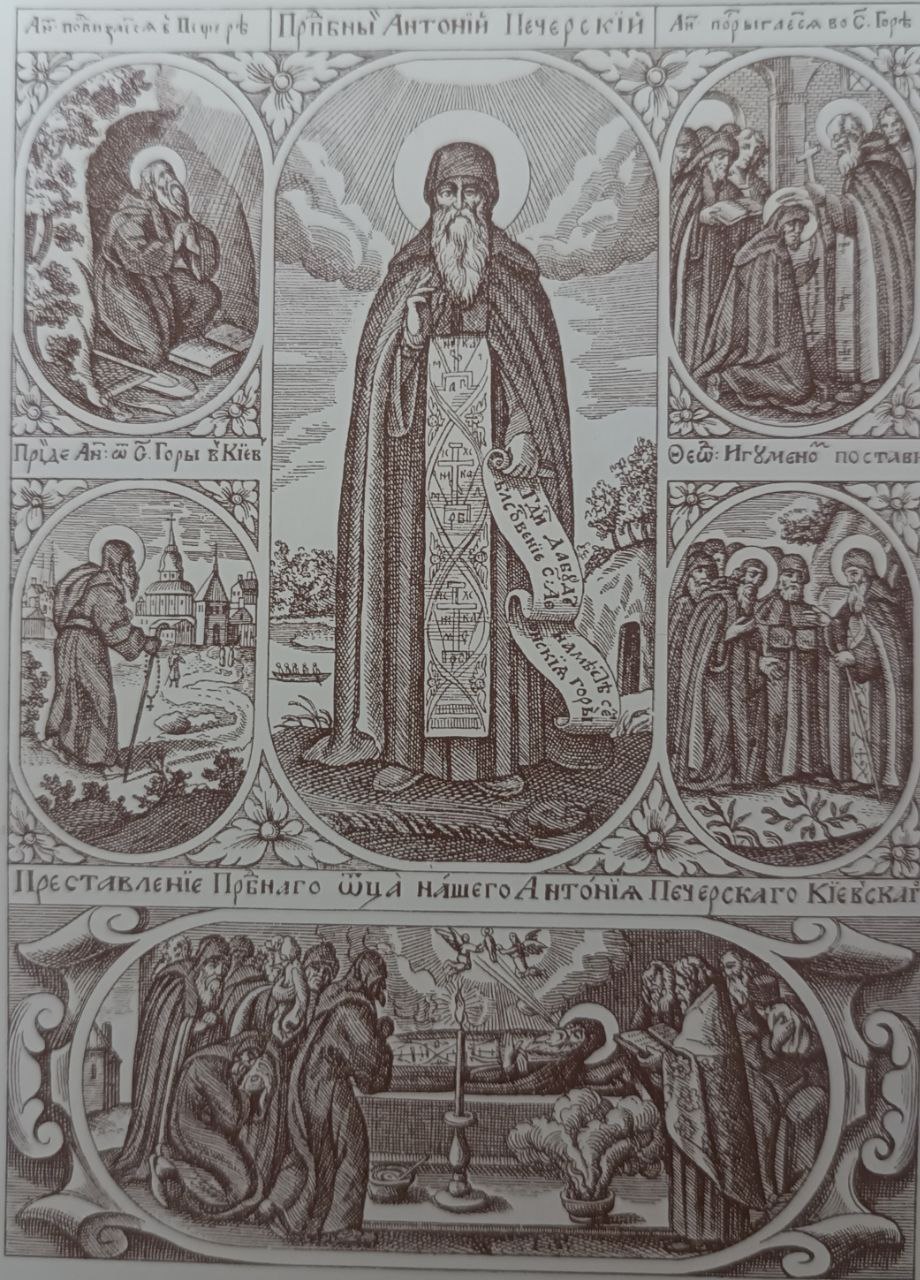

Die Verehrung des hl. Antonius begann anscheinend unmittelbar nach seinem Tod, wie die Tatsache, dass sein Leben in etwa zu dieser Zeit niedergeschrieben wurde, bezeugt. Bereits im 12. Jahrhundert waren die ersten Ikonen von Antonius und Theodosius von Kiew bekannt. Die Bedeutung des heiligen Antonius für Kiew, für unser Land, für Mönche und alle orthodoxen Gläubigen ist schwer zu überschätzen. Er ging in die Höhle, um sich vor der Welt zu verbergen, aber die Welt ging ihm nach, weil sie unbewusst die Heiligkeit dieses Menschen spürte, das Leuchten des Heiligen Geistes in ihm, der auf alle ausstrahlte, die zu ihm kamen und weiterhin durch Gebete zu ihm kommen.

Das von ihm gegründete Kiewer Höhlenkloster wurde zum Leuchtfeuer des christlichen Glaubens in unseren Ländern. Aus ihr gingen Dutzende von Heiligen hervor, die das Evangelium Christi in die entlegensten Winkel trugen. Was heute in der Lawra geschieht, tut uns sehr weh, denn es zeigt, dass die Vertreibung des hl. Antonius zu dessen Lebzeiten sich heute, fast tausend Jahre nach seinem Tod, wiederholt. „… Alle, die in Christus Jesus fromm leben wollen, werden verfolgt werden“ (2 Tim 3,12). Doch so wie der Heilige seinem Glauben und seinen klösterlichen Idealen treu blieb, so müssen auch wir heute Christus und seiner Kirche treu bleiben. Das wäre die würdigste Art, des hl. Antonius zu gedenken.

Ehrwürdiger Vater Antonius, bitte Gott für uns!