Gekommen, um zu bleiben: Orthodoxie in Deutschland

Wie viele orthodoxe Christen gibt es in Deutschland?

„Der von den Toten auferstanden ist, Christus, unser wahrer Gott …“ Mit markantem schwäbischem Akzent erteilt der Priester, vor der königlichen Tür der Ikonostase stehend, den Segen zum Ende der sonntäglichen Liturgie. Es folgen die Ankündigungen der Gottesdienste für die kommende Woche, ebenfalls in deutscher Sprache. Letztere werden von einem Gemeindemitglied ins Russische übersetzt – für jene, die des Deutschen nicht ausreichend mächtig sind.

Die Szene mutet wie eine Inversion dessen an, was man in den meisten orthodoxen Gemeinden hierzulande antrifft: Sind es doch im Normalfall die autochthonen Deutschen, die die Minderheit darstellen und oftmals am Ende des Gottesdienstes besonders aufmerksam lauschen, wenn die Predigt noch einmal für sie zusammengefasst oder andere Vermeldungen auch für sie als ‚Zugewanderte‘ verständlich wiederholt werden.

Tatsächlich ist die Gemeinde im beschaulichen Balingen, die zum ‚Erzbistum orthodoxer Gemeinden russischer Tradition in Westeuropa‘ mit Sitz in Paris gehört, in gewisser Weise ein Avantgarde-Projekt: Denn die Orthodoxie, die lange Zeit vor allem der Glaube fremdstämmig geprägter Diasporagemeinden war, wird nicht nur mit der zweiten und dritten Generation der ursprünglichen Einwandererfamilien zunehmend in Deutschland heimisch, sondern zieht auch Menschen an, die sich von ihrer Geburt und Kultur her als ‚westlich‘ identifizieren würden. Dazu gehört auch Erzpriester Michael Buk, der die Doppelgemeinde Albstadt-Balingen aufgebaut hat – ein gebürtiger Schwabe und ehemaliger Katholik. In der Gemeinde tummeln sich aber auch andere Nationalitäten: Rumänen, Russen, Griechen und bisweilen auch einige der durch den Krieg zahlreich nach Deutschland kommenden Ukrainer.

Eine wachsende Diaspora

Erst unlängst berichtete die Deutsche Welle (DW) über die wachsende Präsenz orthodoxer Christen in der hiesigen Gesellschaft. Ein Großteil derer, die durch Einwanderung nach Deutschland gekommen oder Nachkommen von Einwanderern sind, fühlt sich selbst hier heimisch. Zu ihnen gehört auch der griechische Vikarbischof Emmanuel von Christoupolis. Ihn zitiert die DW mit den Worten:

Das orthodoxe Bekenntnis ist ein unheimliches Potenzial in diesem Land. Diese Zahl an Gläubigen kann man nicht einfach so beiseite schieben. Und man kann auch nicht darüber sprechen als über eine Minderheit. Wir sind keine Minderheitskirche mehr, und es ist eigentlich auch keine Migrantenkirche mehr.

Eine angeführte Statistik der EKD spricht für das Jahr 2024 von gut 3,8 Millionen, Bischof Emmanuel gar von knapp 4 Millionen orthodoxen Christen in Deutschland. Das wären zwischen 4 und 5% der Bevölkerung. Die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland nennt im Jahr 2023 3,7 Millionen oder 3,1% Christen orthodoxer Konfession. Eine zweifelsfreie Erfassung von Zahlen ist jedoch schwierig, denn anders als die römische oder die evangelische Kirche gibt es für die Orthodoxie weder offizielle, standesamtliche Erfassung der Gläubigen noch einschlägige kirchliche Verzeichnisse wie etwa ein Taufregister.

Ein großer Zustrom orthodoxer Christen kam in den vergangenen Jahren durch die massive Einwanderung in Folge des Krieges aus der Ukraine. Von den ca. 1,3 Millionen, die laut Statista seit März 2022 nach Deutschland gekommen sind, ist ein überwiegender Teil christlich-orthodoxer Konfession (laut Angaben des Kyiv International Institute of Sociology im Jahr 2022 sind 72% der ukrainischen Bevölkerung). Viele dieser zugewanderten Gläubigen gliedern sich in Gemeinden verschiedener Jurisdiktionen (serbisch, russisch, rumänisch, bisweilen auch griechisch) ein.

Vielerorts entstehen aber auch ukrainische Gemeinden unter dem Omophorion von Metropolit Onufrij (Ukrainisch-Orthodoxe Kirche). Was diese Gläubigen suchen, ist nicht Politik, sondern eine Kirche mit kanonischer Zugehörigkeit, in der sie ihr geistliches Leben und eventuell auch ihr volkstümliches Brauchtum pflegen können. In der Kölner Gemeinde Hl. Konstantin und Helena (Moskauer Patriarchat) zum Beispiel machen Ukrainer mittlerweile eine Mehrheit der Gottesdienstbesucher aus, an anderen Orten verhält es sich ähnlich.

Währenddessen büßen die sogenannten Volkskirchen in Deutschland durch Austritte und demografischen Wandel kontinuierlich an Mitgliedern ein. So gehörten nach Angaben von ZDFheute im Jahr 2024 offiziell noch 19,8 Millionen Menschen oder 23,7% der römisch-katholischen Kirche an, Tendenz sinkend.

Ähnlich sieht es für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) aus, die im selben Jahr rund 18 Millionen Mitglieder verzeichnete und davon rund 345.000 durch Austritte verlor. Nur noch weniger als 50% der deutschen Bevölkerung gehören einer der beiden Konfessionen an, das sind laut DW ganze 20% Schwund seit der Wiedervereinigung 1991.

Aber auch autochthone Deutschen fühlen sich zusehends von der Orthodoxie angezogen und suchen oft Wege, sich nicht nur selbst zu verkirchlichen, sondern auch die vielfältige Tradition der Kirche in ihrem Land heimisch werden zu lassen oder eine eigenwüchsige deutsche Kirchlichkeit zu entwickeln – sei es in eigenständigen oder ethnisch fremdstämmigen Gemeinden oder auch in Klöstern.

Orte der Inkulturation

Da wären zunächst jene Gemeinden, die sich durch Einwanderung aus orthodoxen Stammländern gebildet haben, die jedoch mehr oder weniger regen Zulauf von deutschen Interessenten und Konvertiten erfahren. Solche gibt es mittlerweile vielerorts, oft führt die Präsenz deutschstämmiger Menschen zu einer Ausweitung deutschen Sprachgebrauchs in Gottesdienst und Seelsorge oder auch zur Zelebration deutschsprachiger Liturgien an manchen Tagen. An der Münchner Kathedrale der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland (ROKA), deren leitender Hierarch Metropolit Mark selbst deutscher Abstammung ist, hat sich auf diese Weise sogar eine eigenständige deutschsprachige Gemeinde gebildet.

Daneben gibt es andere Gemeinden, die der Jurisdiktionsverwaltung eines der östlichen Patriarchate angehören, jedoch als deutschprachige Gemeinden gegründet wurden. Hier wäre die 2002 gegründete Gemeinde des heiligen Isidor in Berlin zu nennen, die zwar zum Moskauer Patriarchat gehört, jedoch nach eigenen Worten anstrebt,

im Einklang mit der deutschen Sprache, der hiesigen Kultur und Mentalität ihr Leben mit christlich orthodoxer Spiritualität und Tradition zu erfüllen.

Sie ist nach dem heiligen Isidor von Rostov benannt, der im 15. Jh. als Pilger und Narr um Christi willen von Brandenburg nach Russland kam und dort den orthodoxen Glauben annahm.

Ein noch junges, aber vielversprechendes Projekt ist die im vergangenen Jahr im Auftrag des serbischen Eparchen in Deutschland, Bischof Grigorij, gegründete Gemeinde des hl. Lubentius zu Limburg. Der erwählte Patron ist ein ‚eigenwüchsiger‘ westlicher Heiliger der ersten Stunde: Der heilige Lubentius von Kobern an der unteren Mosel lebte im 4. Jh. und war der Überlieferung nach ein Schüler des apostelgleichen, in deutschen Breiten traditionell hochverehrten Martin von Tours.

Auch der heilige Martin hat in der bereits zu Beginn vorgestellten Kirche in Balingen ein eigenes Patronat. Diese Kirche bildet mit der Hauskapelle in Albstadt, die dem hl. Sergius von Radonesch geweiht ist, eine Doppelgemeinde, wobei die Gottesdienste meist in Balingen stattfinden. Gerade die beiden Heiligen Martin und Lubentius verdeutlichen, dass die Orthodoxie nicht etwas ‚Übergestülptes‘ ist, sondern zu den tiefsten Wurzeln unserer christlichen Kultur gehört, die darauf warten, wiederentdeckt zu werden.

Neben diesen ‚Leuchttürmen‘ gibt es natürlich auch zahlreiche Gemeinden, die einen mehr oder minder starken sprachlich und kulturell deutschen Anteil haben und die es hier allesamt aufzuzählen zu weit führen würde. Erwähnt sei die Gemeinde der hl. Barbara in Krefeld (Moskauer Patriarchat), die nicht nur als paritätisch deutsch-russische Gemeinde gelten kann, sondern insbesondere in der Person ihres Hirten Vater Alexej Veselov eine große mediale und missionarische Öffentlichkeitswirkung entfaltet.

Darüber hinaus hat der Verein Deutschsprachige Orthodoxie in Mitteleuropa (DOM e.V.) auf seiner Website eine verdienstvolle kartografische Übersicht der Gottesdienstorte in Deutschland, an denen die Liturgien ganz oder teilweise in deutscher Sprache gefeiert werden.

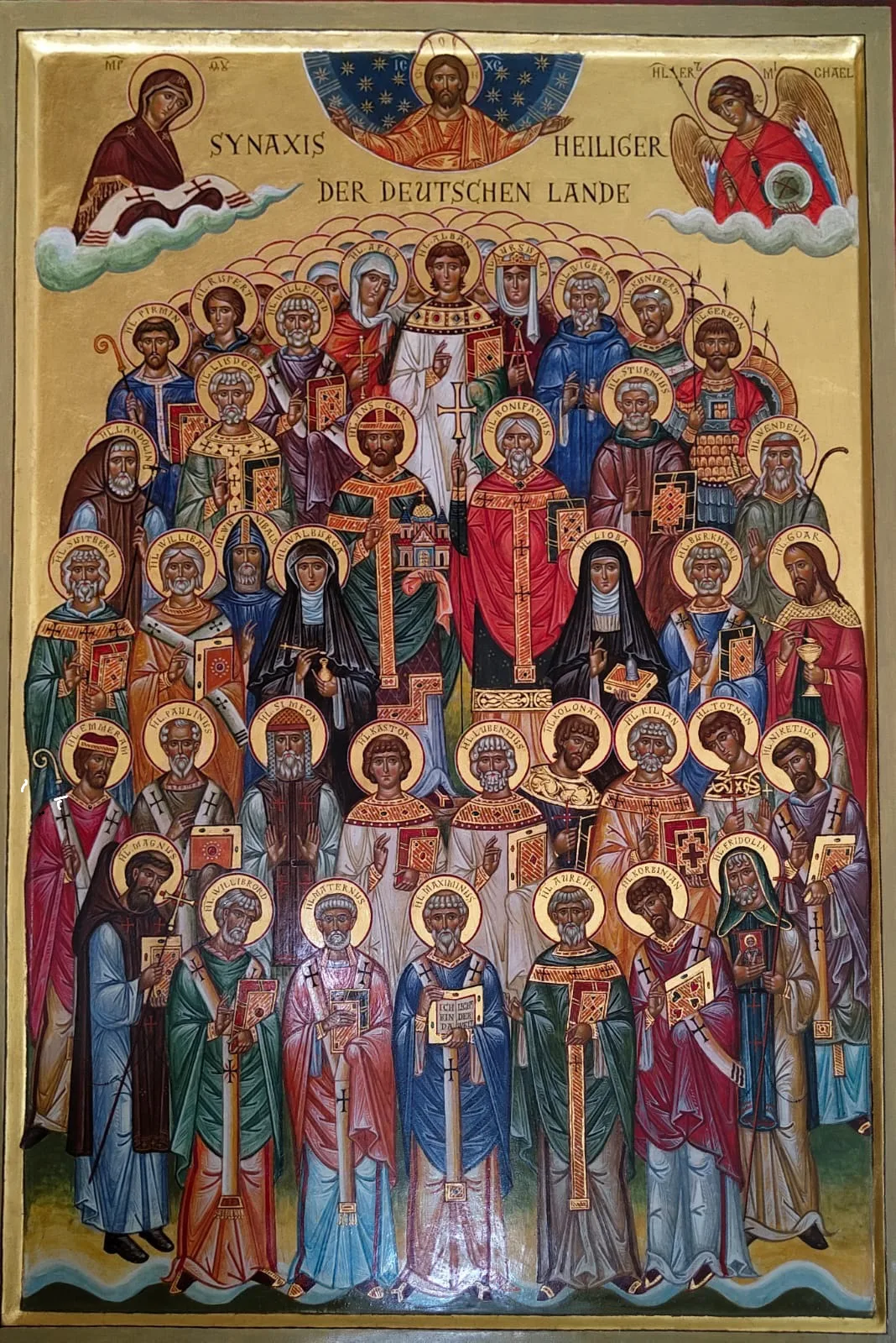

Der Verein, dessen Mitglieder selbst teilweise in den genannten Gemeinden aktiv sind, unternimmt große und bereits vielfache mit Erfolg gesegnete Anstrengungen, die Orthodoxie in Deutschland und die Deutschen in der Orthodoxie ‚heimisch‘ werden zu lassen. Dabei wird zurecht immer wieder ins Bewusstsein gerückt, dass Deutschland eine fast tausendjährige Geschichte als Teil der ungetrennten Ost-West-Kirche hat, die es – insbesondere in der Person ihrer Heiligen – wiederzuentdecken gilt. Zu diesem Behuf wurde im Auftrag die Ikone ‚Synaxis Heiliger der Deutschen Lande‘ geschaffen, welche die wichtigsten Träger des Heiligen Geistes auf deutschem Boden vor dem großen Schisma zeigt.

Zu verehren ist diese Ikone im Kloster Unterufhausen bei Fulda, das als spiritueller Mittelpunkt des Vereins gelten kann und seinerseits eine Oase des Geistes im Herzen Deutschlands darstellt. Zusammen mit seinem Mutterkloster, der Skite des hl. Spyridon in Geilnau an der Lahn, ist es als Stavropegialkloster dem serbischen Patriarchen unterstellt, kultiviert aber ein monastisches und liturgisches Leben in deutscher Sprache und mit Blick auf die tiefliegenden Wurzeln der Orthodoxie in Deutschland, die es zu großen Teilen erst noch freizulegen und zu bereinigen gilt.

Das Kloster Buchhagen

Das Kloster Buchhagen ist von Anfang an als deutsch-orthodoxes Kloster gründet worden. Der erste Abt, Altvater Johannes, hat seine geistige Prägung auf dem Heiligen Berg Athos erhalten, wo er zunächst die kleine Mönchsweihe, später auch das große heilige engelgleiche S’chima (Megalos'chima) empfangen hat. Altvater Josef von Watopädi hatte, damals noch in Kutlumusiu, ein Klosterstatut verfaßt, das 1994 vom bulgarischen Patriarchat weitgehend übernommen wurde; seither ist das Kloster, im Geiste der Slawenapostel Method und Kyrill, nicht nur deutschsprachig, sondern ganz offiziell германскн праьослаьен манастнр. Dabei hat es durchaus den Charakter eines Athos-Kellions bewahrt, wächst aber immer mehr in die Rolle eines deutsch-orthodoxen Heiligtums hinein, wobei auch Orthodoxe anderer Abstammung dazugehören. Die Klostergründung war seitens der athonitischen Altväter des jetzigen Abtes von Anfang an mit dem Auftrag verbunden, die lebendige Heilige Überlieferung der Orthodoxie mit deutschem Geist, deutscher Sprache und Kultur zu verbinden. Daher wird der Gottesdienst grundsätzlich auf Deutsch gehalten, bestimmte Teile aber nach wie vor auf Griechisch gesungen. Die Buchhäger Gesangstradition geht vom byzantinischen Kirchengesang und der westlichen Gregorianik aus, hat aber auch vieles von der slawischen und georgischen Kirchengesangskultur aufgegriffen − angepaßt an die deutsche Sprache. Großer Wert wird auf Schönheit, Weite und Tiefe des Deutschen gelegt, um der Heiligkeit des orthodoxen Gottesdienstes willen. Auch in der Architektur kommt der Inkulturationsauftrag zum Tragen. Zum Kloster gehört eine überregionale orthodoxe Bruderschaft, deren Mitglieder an ihren Wohnorten verschiedenen orthodoxen Gemeinden angehören, aber in Buchhagen ihre geistige Heimat haben.

Fazit

Die Orthodoxie ist längst nicht mehr nur der Glaube der Diaspora, sondern ein fester Bestandteil der heutigen deutschen Kultur und wirkt zunehmend auch in die Gesellschaft hinein, wie etwa am Beispiel orthodoxer Stimmen zur Lebensschutz-Debatte deutlich wird.

Während historische Monumente seiner Präsenz an vielen Orten sichtbar sind (als nur eines unter vielen sei die von Zar Nikolaus II. errichtete Kirche in Darmstadt genannt), fasst der orthodoxe Glaube auch in den Herzen, der Sprache und Kultur von deutschen Menschen zunehmend Fuß – wenn auch nur allmählich, so doch entschieden. Dabei mag die Vielfalt der Ansätze und Strukturen, die bis hierher sichtbar wurde, manchmal als Schwäche oder Hindernis erscheinen. Langfristig kann sie sich aber auch als Chance entpuppen. Getreu dem Motto: „Lasst tausend Blumen blühen.“