Unweit von Fulda, im Örtchen Unterufhausen, fand die 3. Theologische Konferenz statt

Reportage eines UOJ-Korrespondenten über die theologische Konferenz in der Verkündigungs-Skite des heiligen Justin

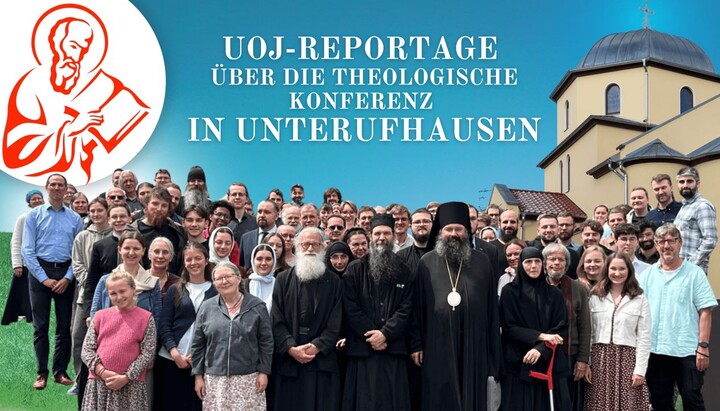

Es werden von Jahr zu Jahr mehr, die im Sommer nach Unterufhausen kommen, um die Grundlagen der Orthodoxen Theologie kennenzulernen. Die nunmehr dritte Theologische Konferenz, die unter dem Schutz des heiligen Justin von Celije steht, zog vom 28. bis 31. Juli 2025 fast 100 Teilnehmer jeden Alters zwischen 10 und 80 Jahren an. Darüber berichtet der UOJ-Korrespondent in Deutschland, der selbst ebenfalls Teilnehmer der Konferenz war.

Das diesjährige Thema war „die Grundlagen des geistlichen Lebens“. Dabei blieb die Veranstaltung ihrem Prinzip treu, sich der Theologie nicht nur als einer akademischen, sondern vor allem geistlichen Wissenschaft zu nähern. Das ländlich und idyllisch in der Rhön bei Bad Hersfeld gelegene Kloster bot die dafür nötige Atmosphäre des Gebetes, aber auch einen Raum für herzliche Gemeinschaft.

Die Mehrheit der Teilnehmer aus verschiedenen orthodoxen Konfessionen in Deutschland traf am Montag, dem 28. Juli, ein. Der folgende Tag begann mit dem täglichen Morgengottesdienst in der Verkündigungs-St. Justin Einsiedelei, die zur Serbisch-Orthodoxen Kirche gehört.

Nach dem Frühstück hielt der Vorsteher der Einsiedelei, S’chima-Archimandrit Justin (Rauer) ein Grußwort. Er sprach über das noetische (geistige) Gebet als die höchste Form und den Gipfel des christlichen Lebens in Gott. Der Mensch, der seine Leidenschaften besiegt und die Tugenden angelegt hat, kann durch viele Mühen an den Punkt gelangen, an dem „nicht mehr er lebt, sondern Christus lebt in ihm“. Das bedeute nicht, dass der Mensch als Person aufhöre zu existieren, sondern dass nun mehr der Heilige Geist selbst in ihm bete.

Gebet sei dann nicht mehr ein Sprechen, sondern ein Hören des Menschen auf den Willen Gottes; nicht etwas, das der Mensch tut, sondern etwas das er ist. Vater Justin betonte, dass dieser Zustand anders als die Überwindung der Leidenschaften und Aneignung der Tugenden ein reines Geschenk Gottes sei und nicht durch menschliche Mühe erreicht werden könne. Obwohl nur wenige an diesen Punkt gelangten, sei es wichtig, uns bewusst zu sein, dass wir von Gott dazu berufen sind, und uns nach dieser Gnade „auszustrecken“. Damit stellte Vater Justin das Ziel aller geistlichen Praxis vor Augen, von der die folgenden Vorträge und Gesprächskreise handeln sollten.

Unmittelbar danach referierte Erzpriester Andrej Sikojev (Berlin) über Taufe und Umkehr als Beginn des geistlichen Lebens. Er sprach zunächst über die 7 Sakramente (Mysterien) in der Tradition der Kirche: Taufe, Myronsalbung, Beichte, Eucharistie, Ehe, Priesterweihe und Krankensalbung. Die Taufe selbst verweist gewissermaßen auf die übrigen Mysterien: denn auch sie enthält eine Salbung, die Vergebung der Sünden, die Anteilnahme als Eingliederung am Leib Christi, die Vermählung der Seele mit Gott, das königlichen Priestertum der Gläubigen und die Heilung von Erkrankungen, vor allem den Leidenschaften.

Im Kern sei die Taufe die Zeugung des Neuen Menschen in Christus aus dem Wasser und dem Heiligen Geist sowie die Bekleidung mit dem Gewand der Gnade. So sei sie auch mit der Umkehr (metánoia, „Ụmgeistung“) verknüpft, die in der Abwendung von Sünden und Leidenschaften bestehe: ein Prozess, der sich nach der Taufe fortsetzt und nicht nur Mysterium der Beichte, sondern auch im persönlichen Gebet und geistlichen Leben des Gläubigen stattfindet.

Der Vortrag von Priestermönch Dionysios Vahlkampf behandelte die Rolle der Beichte und der Heiligen Kommunion im geistlichen Leben. Im Rückgriff auf Origenes’ Theologie des mystischen Abendmahls und verschiedene Kirchenväter entfaltete Vater Dionysios einige tiefe und komplexe Gedanken, die vor allem auf Eines hinauswollten: Die Beichte sei nicht einfach eine Voraussetzung zur Kommunion, noch das Bekenntnis eines äußerlichen Fehlverhaltens in Bezug auf Gebote und kirchliche Regeln. Sie sei, ebenso wie die Eucharistie, eine Selbstentäußerung (kénôsis) des Menschen in Antwort auf die Selbstentäußerung Gottes in Jesus Christus. Nur in dem Maße, wie der Mensch sich innerlich für Gott von seinen Sünden und Leidenschaften entäußert, kann er Gott aufnehmen, der sich selbst entäußert hat, um uns Sein ewiges Leben zu schenken.

Der Kampf gegen die Leidenschaften und der Erwerb der Tugenden bildeten das Thema des Vortrags von Priestermönch Nil (Lazarenko). Während die Leidenschaften eine Erkrankung der ursprünglichen Natur darstellten, bildeten die Tugenden die natürlichen Qualitäten einer gesunden Seele. Die Krankheit betreffe alle drei Teilbereiche der Seele: die Vernunft (mit dem Kopfbereich assoziiert), das Strebevermögen oder „Ungestüm“ (Brust) und das Begehren (Unterleib). All diese Fähigkeiten der Seele hätten ihnen entsprechende Leidenschaften, die Vernunft etwa den Hochmut, das Ungestüm den Zorn, das Begehren die Wollust. Diese Fähigkeiten müssen ihrem rechten Gebrauch zugeführt werden, wobei entsprechende Heilmittel anzuwenden sind, vor allem Gebet, Fasten und Wachen. Vater Nil hob aber besonders die Bedeutung der Demut und der Liebe hervor, ohne die im geistlichen Leben nichts zu erreichen sei. Auch müsse man sich ebenso auf das Positive, die Tugenden konzentrieren, worunter er besonders die vier ‚Kardinaltugenden‘ (Gerechtigkeit, Keuschheit, Weisheit, Tapferkeit) erwähnte. Denn als Ikonen Gottes seien wir grundsätzlich gut erschaffen, womit das Böse nicht wesentlich zu uns gehöre.

Nachdem die unermüdlichen Schwestern in der Küche alle Teilnehmer mit einem wie immer sehr schmackhaften Mittagessen bewirtet hatten, war der richtige Moment für den Vortrag von Äbtissin Adela Djordic über Beten, Fasten und Wachen gekommen. Wie Evas und Adams Essen der verbotenen Frucht ein Akt des Ungehorsams war, so sei das Fasten ein Akt des Gehorsams gegen Gott, den aber nicht Gott brauche, sondern der Mensch, damit er von seinen Leidenschaften gerettet werden könne. Auch Mutter Adela sprach von der Liebe und der Demut, ohne die dieses Ziel nicht zu erreichen sei. Anders als moderne Formen der ‚Achtsamkeit‘ oder ‚Meditation‘ sei das Gebet die liebevolle und demütige Fokussierung auf eine Person, nämlich Christus. Dieser Fokussierung auf Christus diene auch das Wachen bzw. die Wachsamkeit als eine Form der Abwendung von der Welt und Hinwendung zu Gott, die in der Vergöttlichung (Theosis) als Ziel des christlichen Lebens gipfelt.

Am Nachmittag wurden die verschiedenen Themen der Vorträge in parallelen Gesprächskreisen anhand einer Lektüre der heiligen Väter vertieft. Den Abschluss des Tages nach dem Abendessen bildete der Abendgottesdienst.

Am Morgen des Dienstag, 30. Juli sprach Bischof Hiob (Bandmann) von Stuttgart über das liturgische Gebet der Kirche. Das gemeinschaftliche Gebet der Kirche bilde die unentbehrliche Grundlage für das persönliche Gebet, von dem in den bisherigen Beiträgen hauptsächlich die Rede war. Seit der Zusammenkunft Jesu mit seinen Aposteln im Abendmahlssaal, bei der er ihnen die Feier der Eucharistie zu seinem Gedächtnis auftrug, versammelten sich die Christen zum „Brotbrechen und Gebet“ (s. auch Apg 2,42). Diese Tradition erfuhr im Laufe der Kirchengeschichte ihre liturgische Ausgestaltung, durch die alle Sinne des Menschen angesprochen und die tiefsten Wahrheiten des Glaubens gelehrt werden. Hierzu gehört auch der Festkreis des Kirchenjahres, der uns erlaubt, immer tiefer in die Mysterien unserer Errettung einzudringen.

Nach den Ausführungen des Bischofs zum liturgischen Gebet widmete sich S’chimanonne Andrea Vlachou dem Thema des Jesusgebets. In allen traditionellen Kulturen drücke der Name einer das Wesen und die Autorität einer Person aus, so auch der überall in der Heiligen Schrift erwähnte und beschworene Name Gottes. Die Anrufung des Namens Jesu (meist in der Formel „Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders“) könne jedoch nur dann eine Wirkung entfalten, wenn sie im Heiligen Geist geschehe (vgl. 1Kor 12,3); sie ist also nicht Sache des Menschen allein, sondern ein Zusammenwirken zwischen Mensch und Gott. Wie die Apostel im Namen Jesu Krankheiten heilten und böse Geister austrieben, so riefen die ersten Mönche ihn gegen die Leidenschaften und Dämonen an. Durch die Praxis des Jesusgebets fokussiere der Mensch seine Gedanken auf Christus, dem er in Demut und Liebe sein Herz öffnen muss, damit Er eintreten kann.

Marko Delic referierte über die Rolle der Lektüre und der Betrachtung im geistlichen Leben. Im Rückgriff vor allem auf den hl. Petrus von Damaskus legte er dar, wie das echte Verständnis der Heiligen Schrift einerseits von ihrer Einbettung in den Organismus der Kirche, andererseits von der Reinigung des Geistes in der Tradition der neptischen Väter (nepsis = geistliche Wachsamkeit) abhänge. Zwei Tatsachen, die sowohl die von Martin Luther geprägte protestantische Herangehensweise als auch die moderne Theologie ignorierten. Man müsse hierbei unterscheiden zwischen einem rein menschlichen Denken, das zwar beschränkt aber gut sei, einem dämonischen Denken, das durch die Leidenschaften verfinstert sei, und einem engelhaften Denken, das der Christ anstreben solle und das zur wahren, unerschöpflichen Erkenntnis der Heiligen Schriften vordringe.

Der Vortrag von Ikonenmaler Martin Rybacki über die Rolle der Ikonen im geistlichen Leben rundete im wahrsten Sinne des Wortes das Bild der Konferenz ab. Neben der Heiligen Schrift und die Gebete der Heiligen, die wir in Büchern finden, stellten die Ikonen eine wichtige Stütze für das Gebet der Gläubigen dar. Das Ziel aller geistlichen Praxis sei jedoch letztlich die Vereinigung mit Gott, die nach dem heiligen Johannes Chrysostomos auf diese Stützen nicht mehr unbedingt angewiesen sei und nicht bei ihnen stehenbleiben dürfe. Denn die Ikonen seien vor allem Ausdruck und Vermittlung der Gegenwart Gottes, die sich auch in seinen Heiligen manifestiert. Der Heiligenschein versinnbildliche dabei das ungeschaffene Licht Christi. Anders als die westliche Kirchenkunst seit der Renaissance konzentriere sich die Ikonographie auf das Wesentliche, sie appelliere auch nicht an menschliche Leidenschaften und sammle so den zerstreuten Geist (nous) des Menschen in die Ruhe der Gegenwart Gottes.

Erneut wurden die verschiedenen Vortragsthemen in einzelnen Gruppen vertieft, bevor der Tag mit einem geselligen Essen und dem abendlichen Gottesdienst sein Ende fand.

Die Veranstaltung wäre unvollständig gewesen ohne die morgendliche Feier der göttlichen Liturgie am letzten Tag, dem Donnerstag 31. Juli. Als Verantwortlicher für die Organisation hielt Priestermönch Nil Lazarenko beim folgenden Mittagessen das Schlusswort. Er zog eine positive Bilanz und dankte der Hilfe Gottes und des heiligen Justin dafür, dass die Konferenz nun schon zum dritten Mal erfolgreich durchgeführt werden konnte. Für das kommende Jahr wurde das Thema des geistlichen Lebens bei zeitgenössischen Heiligen angekündigt. Veranstaltungsort der 4. Theologischen St. Justin-Konferenz 2026 soll die Skite des hl. Spyridon in Geilnau sein. Ihr Vorsteher, der ehrwürdige Abt Basilius nahm trotz den Gebrechen seines weit fortgeschrittenen Alters im Rollstuhl an der Konferenz teil. Obwohl er sich kaum aktiv beteiligen konnte, waren sein stilles und immerzu heiteres Gesicht sowie sein Segen eine unschätzbare Bereicherung, die die diesjährige Konferenz zu etwas Besonderem machte.