Reliquienverehrung: Wie man nicht ins Heidentum abrutscht

Im Zusammenhang mit der Kampagne zur Öffnung der Reliquien der Heiligen des Höhlenklosters ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was heilige Reliquien für uns bedeuten und sich mit der orthodoxen Lehre über die Körper Verstorbener auseinanderzusetzen.

Im Kiewer Höhlenkloster werden die Untersuchungen an den Reliquien der ehrwürdigen Heiligen des Höhlenklosters von Biologen und Tierärzte fortgeführt. Dass dies Blasphemie ist, wurde bereits vom Berg Athos sowie den Kirchen von Griechenland, Bulgarien, Serbien und Jerusalem erklärt. Dies ist nicht nur ein Ausdruck von „gemeinschaftlicher Solidarität“. Die Schändung von Heiligenreliquien ist eine Tragödie für Christen.

Gleichzeitig sind diese Ereignisse Anlass, uns damit zu befassen, wie wir Christen mit den Reliquien von Heiligen umgehen.

Auf den Seiten des Verbandes Orthodoxer Journalisten wurde der Artikel „,Experimente‘ der Behörden an den Heiligen der Lawra: Was bedeuten die Reliquien der Heiligen für Christen?“ veröffentlicht. Darin wurden Argumente für die Verehrung von Reliquien christlicher Heiligen vorgebracht sowie ein kurzer historischer Überblick über jene Verehrung und eine theologische Begründung dafür gegeben. Ein wichtiges Thema wurde jedoch nicht angesprochen: die Verwandlung der korrekten christlichen Reliquienverehrung in eine „Paganisierung des orthodoxen Ritus“, die leider auch in der Kirchengeschichte stattfand und teilweise bis heute anhält.

Der Bildersturm, der sich auch gegen die Reliquien von Heiligen richtete, entstand nicht aus dem Nichts. Seine Wurzel war eine wahrhaft heidnische Haltung gegenüber Ikonen und Reliquien, die sich in der Kirche fast durchzusetzen begann. Ab dem 4. Jahrhundert, als das Christentum zur Staatsreligion wurde, traten Massen von Menschen der Kirche bei, die nicht die Absicht hatten, ihr heidnisches Weltbild zu ändern.

Stattdessen brachten sie diese mit sich in die Kirche.

Ikonen und Reliquien wurden als eine Art Götzenbilder behandelt und ihnen wurden wundersame Kräfte zugeschrieben.

Der Hl. Johannes Chrysostomus (4. Jahrhundert) sagte: „Viele glauben, dass, indem sie die Gräber von Märtyrern verehren, sie allein dadurch gerettet werden. Doch wenn dein Leben böse ist, helfen dir weder Reliquien noch Ikonen noch Kreuze!“ Der Hl. Maximus der Bekenner (7. Jahrhundert), der an der Schwelle zum Bildersturm lebte, schrieb: „Wer Ikonen verehrt, aber Gottesfurcht und Liebe nicht im Herzen trägt, betet Holz und Farben an, wie einst die Heiden ihre Götzenbilder.“

Das VII. Ökumenische Konzil (787) bestätigte die Verehrung von Ikonen und Reliquien [als kanonisch] und drückte sich zur richtigen Haltung ihnen gegenüber aus. Leider verschwanden jedoch verschiedene Aberglauben und heidnische Einstellungen zu den Reliquien nicht, sondern vermehrten sich. Im Mittelalter wurden sie überhaupt vorherrschend.

Anstatt beispielsweise die eigene Seele von sündigen Leidenschaften zu reinigen und sich im Sakrament der Kommunion und im Gebet mit Gott zu vereinen, suchten man nach dem Heiligen Gral, dem Kelch, in dem Jesus Christus beim Letzten Abendmahl die erste Eucharistie vollzog. Die mittelalterlichen Eliten waren überzeugt, dass jeder, der aus diesem Kelch trank, Vergebung der Sünden, ewiges Leben, Unsterblichkeit sowie verschiedene materielle Vorteile erlangen würde. Die aus den Legenden Englands bekannten Ritter der Tafelrunde widmeten ihr Leben der Suche nach diesem Kelch. Sie kämpften, führten Feldzüge, töteten und gaben ihr Leben für einen Gegenstand hin, der erstens höchstwahrscheinlich überhaupt nicht erhalten worden ist und zweitens keine Bedeutung für das Seelenheil hat. Dennoch behaupten bis heute etwa 6-7 katholische Kathedralen in verschiedenen Städten, genau diesen Kelch zu bewahren.

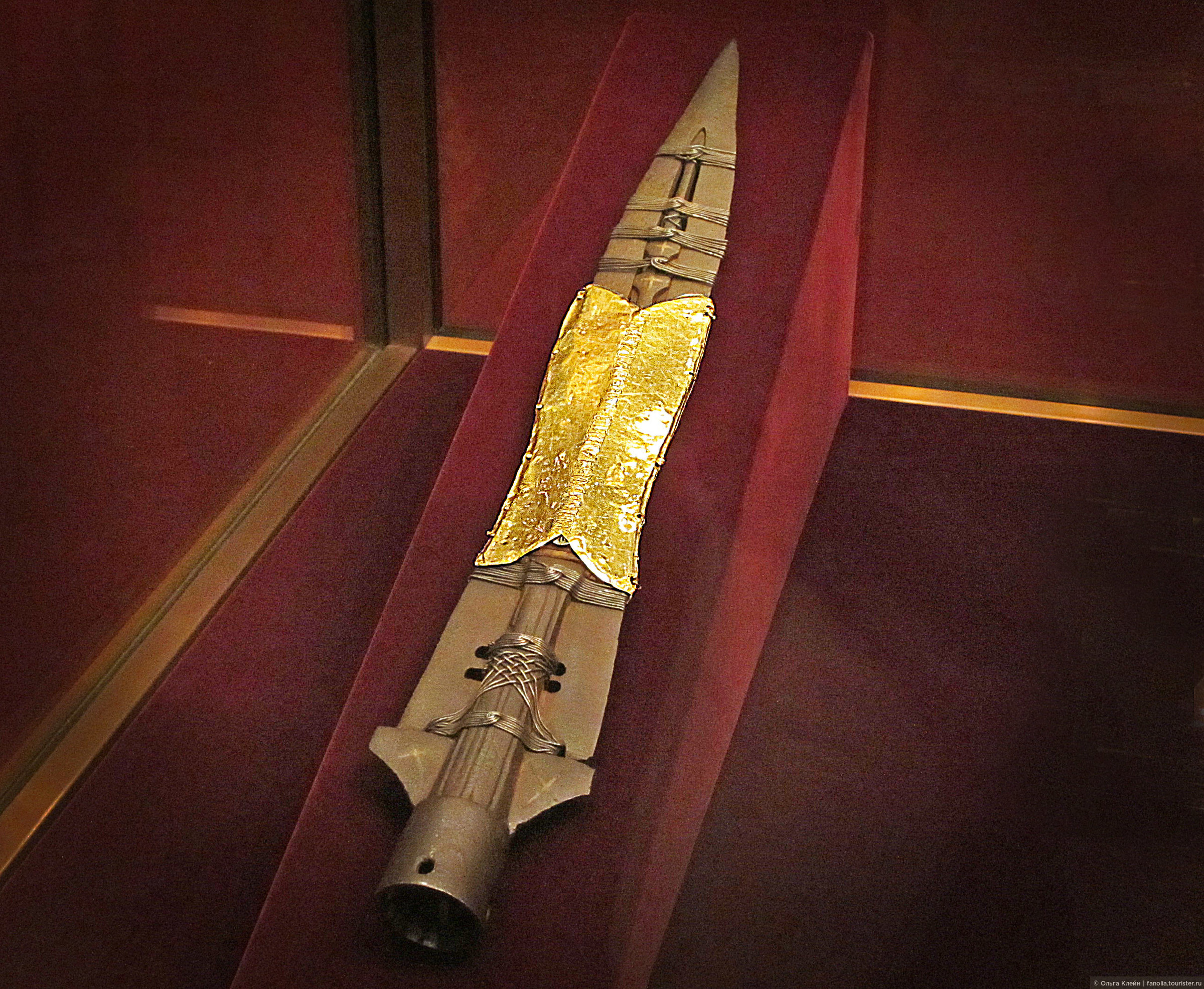

Darüber hinaus haben sie, um den Sieg über ihre Feinde zu erringen, d.h. Ihresgleichen erfolgreich zu töten, haben alle nach dem „Speer des Longinus“ gesucht, mit dem der römische Centurio Christus durchbohrt hat. Wiederum ist höchstwahrscheinlich jener Speer nicht erhalten geblieben; die frühesten Erwähnungen diesbezüglich stammen aus dem 7. Jahrhundert und er hat aus Sicht des Evangeliums keine Bedeutung, aber dennoch hieß es im Mittelalter, dass der, der ihn besitzt, Gott am nächsten sei.

Beispielsweise wurde der Wiener Speer, das zur Zeit Otto I. (912–973) aufkam, als eines der wichtigsten Wahrzeichen kaiserlicher Würde im Heiligen Römischen Reich. Bis zur heutigen Zeit wird es in der Schatzkammer der Wiener Hofburg aufbewahrt. Wer nämlich den Speer besitzt, ist König. Was aber hat er mit der Lehre Christi zu tun? Im Übrigen gibt es neben dem Wiener Speer drei weitere Speere.

Dasselbe gilt für die Reliquien von Heiligen. Ihr Besitz galt als prestigeträchtig und stärkte Macht und Autorität. So wie heute ein anständiger Milliardär ein Flugzeug, eine Yacht und einen Fußballverein besitzen muss, musste man früher die Reliquien von Heiligen, vorzugsweise die der berühmtesten, haben. Sie wurden gestohlen, erkämpft und gekauft: Nachfrage schafft Angebot.

Dann tauchen Scharlatane auf, manchmal vom höchsten vatikanischen Rang, die unbekannte Überreste verkaufen und behaupten, sie seien echt, gleichzeitig aber verschiedene Legenden über ihr Auffinden erfinden. Heute gibt es etwa sieben Kirchen in verschiedenen Ländern, in denen angeblich der Kopf Johannes des Täufers aufbewahrt wird. Und selbst wenn es sich nur um Teile des Kopfes handelt, erhält man, wenn man sie sammelt, mehrere Köpfe. Zwei Köpfe sind bekannt, die dem Apostel Markus zugeschrieben werden: Sie sind in Venedig und Alexandria aufbewahrt. Es gibt viele ähnliche Beispiele.

Jeder weiß, dass die Reliquien des Heiligen Nikolaus des Wundertäters 1087 von Myra in die italienische Stadt Bari überführt wurden. In der Tat wurden sie gestohlen, was ebenfalls kein Geheimnis ist. Doch nur wenige wissen, dass die Venezianer neun Jahre später nach Myra kamen, um die Reliquien sich selbst anzueignen. Als sie jedoch das Grab leer aufgefunden haben, brachten sie einige Überreste aus der Krypta, die entweder entweder Teile der Reliquien des Heiligen Nikolaus selbst oder die Überreste eines eng verwandten Onkels, der ebenfalls Nikolaus hieß, nach Venedig. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte entwickelte sich dann eine Feindschaft zwischen den Einwohnern Baris und den Venezianern, da beide Städte behaupteten, den „echten“ Heiligen Nikolaus des Wundertäters zu besitzen. Bestimmt ist es das Unangenehmste für den Heiligen Nikolaus, mitzusehen, wie Christen sich wegen seiner Reliquien zerstreiten und gegenseitig hassen.

„Du verehrst etwa die Reliquien der Heiligen, führst aber selbst ein gottloses Leben? Glaubst du wirklich, dass ein Heiliger deine Taten gutheißen wird?“ schrieb der heilige Johannes Chrysostomus im 4. Jahrhundert.

Solche Einstellungen gegenüber Reliquien gab es keineswegs nur im Mittelalter. Ein sehr aktuelles und anschauliches Beispiel geschah in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 2023: Im Moskauer Nachtclub „Mutabor“ fand eine sogenannte Nacktparty statt, die einen großen öffentlichen Aufschrei und den heftigen Zorn der Behörden verursachte. Freilich herrscht Krieg um das „Heilige Russland“, deshalb tanzt im Zentrum Moskaus die kulturelle Elite des Landes mitten in der Weihnachtsfastenzeit nackt herum und verbreitet allerlei Obszönitäten. Es wurde angeordnet, alle Schuldigen streng zu bestrafen. In Panik begannen diese Schuldigen, „reumütige“ Videos aufzunehmen und nach anderen Möglichkeiten der Rehabilitierung zu suchen. So schenkte etwa der Besitzer von „Mutabor“, Vladimir Danilov, nachdem Instagram mit seinen Fotos mit halbnackten Mädchen überflutet worden war, buchstäblich wenige Tage darauf der Kirche der Ikone der Muttergottes „vom Zeichen“ in der Romanow-Gasse die Reliquien des angeblichen Heiligen Nikolaus des Wundertäters, die er angeblich im Vatikan erworben hatte, zusammen mit einem Echtheitszertifikat.

Mehrere Medien, darunter Radio Liberty, führten eine Untersuchung durch und bestätigten, dass die Reliquien gefälscht waren. Aber wen kümmerte das schon? Hauptsache, es wurde vor Kamera eine gute Aufnahme in der Kirche aufgenommen mit den Worten: „Wir sind gegen Obskurantismus und Teufelei. Wir unterstützen die Kirche in jeder Hinsicht.“ Und selbst wenn es sich um echte Reliquien handelte (vor allem, wenn sie echt waren), ist eine solche Haltung nicht Gotteslästerung unter dem Deckmantel der Verehrung?

Der krankhafte Wunsch nach heiligen Artefakten und der Glaube, dass sie ewiges Leben, Macht oder Glück bringen, führte manchmal zu offensichtlicher Absurdität. So wird ernsthaft behauptet, dass verschiedene Klöster und Kirchen Folgendes aufbewahren:

· die Barthaare Jesu Christi;

· die Windeln Jesu Christi;

· die Vorhaut des Jesuskindes („heilige Vorhaut“);

· das Blut Johannes des Täufers;

· die Haare der Jungfrau Maria;

· die Milchzähne der Jungfrau Maria;

· die Milch der Jungfrau Maria.

Sogar einige russische Zaren wurden mit dieser „Milch der Jungfrau Maria“ gesegnet. Und niemand stört es, dass fast alle diese Artefakte manchmal erst nach einem Jahrtausend wieder auftauchen, und zwar immer an günstigen Orten. So tauchte beispielsweise die „heilige Vorhaut“ zufälligerweise im Jahr 800 bei Karl dem Großen auf, der sie Papst Leo III. im Tausch gegen die Kaiserkrone schenkte. Heute gibt es in verschiedenen Ländern bis zu 18 Vorhäute.

Wie lässt sich die richtige Reliquienverehrung vom Heidentum unterscheiden? Wo verläuft die Grenze zwischen christlicher Haltung zu Reliquien und Magie, Okkultismus und Obskurantismus?

Es fällt nicht immer leicht, diese Grenze zu ziehen, aber an einigen grundlegenden Punkten unterscheidet sich die christliche Weltanschauung von der heidnischen:

Zunächst einmal ist Gott der Geber alles Guten, die Quelle der Gnade und aller geistigen Gaben, nicht die Reliquien selbst. „Nicht in den Reliquien liegt die Kraft, sondern in dem, der sie verherrlicht hat. Wenn du einen Heiligen verehrst, verehre sein Leben. Wenn du seine Reliquien berührst, berühre seine Tugenden“ (Seliger Augustinus, 4.-5. Jahrhundert). Der Herr schenkt uns Gnade. Er kann dies durch die Reliquien der Heiligen oder sonst auf jede andere Weise tun, wie es ihm gefällt. Zuallererst müssen wir die Gebote Gottes einhalten und uns um ein frommes Leben sowie um die Liebe zu Gott und zu unseren Nächsten bemühen; erst dann können wir die Reliquien küssen, mit ihnen an religiösen Prozessionen teilnehmen, Akathiste lesen und so weiter. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Heiliger glücklich darüber sein wird, dass Menschen seine Reliquien verehren und gleichzeitig Gesetzlosigkeit begehen, die Gebote vergessen und ein sündiges Leben führen. Der Glaube, dass Reliquien, Ikonen und andere Artefakte selbst Wunder vollbringen und dem Menschen etwas bringen, ist ein Glaube an Magie. „Das Heil liegt nicht darin, auf Reliquien zu wandeln, sondern in Reue. Wer abergläubig Gnade von heiligen Dingen sucht, ohne sein Herz in Ordnung zu bringen, macht aus dem Glauben Magie“ (St. Theophan der Einsiedler, 19. Jahrhundert).

Zweitens, besteht

die Wahre Verehrung eines Heiligen in der Nachahmung seines Lebens und seiner Tugenden.

Der selige Augustinus und andere heilige Väter sprachen darüber. „Die Kraft der Heiligen liegt nicht im Staub ihrer Gebeine, sondern in ihrem Glauben und ihren guten Taten. Wer Wunder sucht und nicht das Leben der Heiligen nachahmt, ist den Heiden näher als Christus“ (Hl. Ephraim der Syrer, 4. Jahrhundert).

Drittens müssen wir vor allem im Kampf gegen Sünden, Leidenschaften und alles, was uns daran hindert, uns Gott zu nähern und ins Himmelreich zu gelangen, die Hilfe der Heiligen suchen. Eine konsumistische Haltung gegenüber den Heiligen und ihren Reliquien, wenn wir von ihnen nur Heilung, das Bestehen von Prüfungen, den Erwerb materieller Güter usw. benötigen, entspricht eindeutig nicht einer christlichen Weltanschauung. Natürlich können und sollten wir die Heiligen in alltäglichen Angelegenheiten um Hilfe bitten, aber das Wichtigste ist und bleibt die Sehnsucht nach Gott.

Viertens: Der Besitz von Reliquien sollte kein Grund zum Stolz sein. Und der Mangel an Besitz sollte kein Grund zum Neid sein. Wir dürfen nicht stolz darauf sein, dass unser Kloster oder unsere Kirche heilige Reliquien besitzt und damit vor anderen prahlen. Wir dürfen nicht um jeden Preis danach streben, Reliquien zu erwerben, damit wir „nicht schlechter sind als andere“. Und schon gar nicht dürfen wir aus der Reliquienverehrung ein erfolgreiches Geschäftsprojekt machen. Solche Beispiele gab es im Mittelalter zuhauf; heutzutage gibt es sie leider noch immer.

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles gegeben werden“ (Matthäus 6,33). Wenn wir uns an diese Regel halten, werden uns die Heiligen sowohl in unserer Suche nach dem Reich Gottes als auch in dem, was uns zustößt, beistehen. Alle Heiligen, die Gott gefallen haben, betet für uns Sünder zu Gott.